寂静的对象

SILENT OBJECTS

何振浩新作展

HE ZHENHAOSOLO EXHIBITION

/ 展 期 /

2023.1.8—2023.2.15

/ 地 点 /

粟上海·愚园

/ 开放时间 /

每周二至周日 10:00—18:00

关于展览

ABOUT THE EXHIBITION

绘画习惯与精神内驱力

——写在“寂静的对象”个展之前

绘画出于本能,绘画也出于习惯。习惯来自个性和外部世界之间的匹配与调和,而本能则基于绘画者的精神内驱力。经历过绘画的学习,我们掌握了某种视觉方法,绘画方式,工作流程,于是便可以开始个人的持续创作。但是,精神内驱力却隐藏在这些外部吸收的知识之下,甚至不同于重要的“艺术家的个性”。它成为艺术创作最根本的能量来源。

《文明的表情系列之一》何振浩

30cm×30cm 布面油画 2022年3月

习惯了一种绘画的状态,状态会保证自己连续的作品产出。就像这次因疫情被关在家,习惯了在一个有限的空间里创作。几个月来一张张地画出来,朋友认为我状态好,但自己却并没特别的满足感,甚至觉得连激情也谈不上。自己顶多是用一种画画的习惯性工作方式在对抗这段时间内的压抑。这种工作习惯帮助我完成了一批“作品”,使我有理由认为自己并没有在这期间变得“不思进取,无所事事”。可是这习惯本身却让我看到了它的两面性,一方面,它帮助我持续表达,就像日常生活中的语言表达一样;而另一方面,它却让自己沉沦在一种生活方式或者表达方式中,就像一个人把自己隐藏在了一个洞穴里喃喃自语。看似有所表达,但实质还是越来越封闭自己,限制了思维。艺术家的创作本身应该是一种有力量的与世界对话的方式,对话怎么可能“封闭”呢?那我自己又该如何定义自己目前的生活状态与创作状态呢?

《茶花系列之一》何振浩

40cm×40cm 布面油画 2022年4月

绘画习惯可以呈现为多个维度,甚至以此介入关于艺术的多个讨论主题。任何一种能呈现艺术家个人特征性的东西都和习惯有关:观看习惯、感觉习惯、绘画表现习惯等等。所有这些都具有个人特征性和时间阶段性的,带着某种特征的绵延,使得艺术家的创作活动都出于这样一种同一表象的呈现状态中。

《树系列之二》何振浩

80cm×40cm 布面油画 2022年10月

但由此判断艺术家精神内驱力也和绘画习惯一样,具有绵延特征或同质化倾向,我认为并非如此。精神内驱力是人生所有经验感知与知识学习内化之后的一种不能言说的精神意志。它对处于表象的习惯具有某种影响力,但也是对这种习惯表象产生质疑甚至破坏的力量源泉。很多情况下,艺术创作的习惯性表现方式都根源于我们的精神内驱力。但是,精神内驱力具有内省性,往往在其持续提供习惯性方式的过程中已经在酝酿着改变。当我不知道画什么或者不知道怎么画的时候,都可以通过绘画习惯继续推动工作。表面上还有创作激情或感觉,也在表达着什么。但我不承认这种绘画状态会有精神内驱力的支撑,最多只能算是一种精神内驱力能量余波的外散。精神内驱力发生作用并不是在绘画所有的过程中,也并不是任何人的任何创作都具备这种内驱力。很多创作过程只是对艺术家原本精神内驱力的消耗。好的艺术创作会持续塑造自己的精神内核,同时精神内驱力又源源不断地为创作提供能量。最终实现作为人的艺术家与作为物的艺术作品的最佳结合。

《茶花姑娘》何振浩

50cm×50cm 布面油画 2022年5月

近期的创作并没有题材和创作形式上的约束,反而促使自己常常思考绘画习惯与精神内驱力之间的关系。虽然这个问题看起来与我具体的绘画创作没什么直接联系,但它总会令我在创作过程中游神思索,我想肯定是在我目前的创作中有所影响的。日常绘画会有两种感觉:能带来新的感受和思考的绘画和流于习惯感觉的绘画。如果绘画没有了对这张作品新的感受和思考,那只能算是一种流于绘画习惯的绘画。当然,也不否认很多绘画是起于无思考或无感受的绘画习惯,却成于有感觉且有思考的作品,这也是有价值的。画家是一种特别的艺术职业,他们的创作或许基于创作之前的思考和感受,但也有基于绘画行为之后的逐渐清晰的思考和感受。画家用绘画行为引出这些带着精神内核的东西,或者说用一种创作过程不断塑造自己的精神内核,保持其内在能量。创作本身是反思反省的过程,是不断破与立的过程,是让自己不安与重新找到归宿的过程。对我来说,画画是一种生活习惯,也是一种“生存本能”。精神内驱力需要内在的细胞更新保持作为一个思维与感受个体的生命力。基于绘画习惯的创作状态,感受与思考并进的创作状态,质疑与尝试探索的创作状态,都是我们日常的绘画创作状态,但是背后少不了精神内驱力的能量传输与释放。

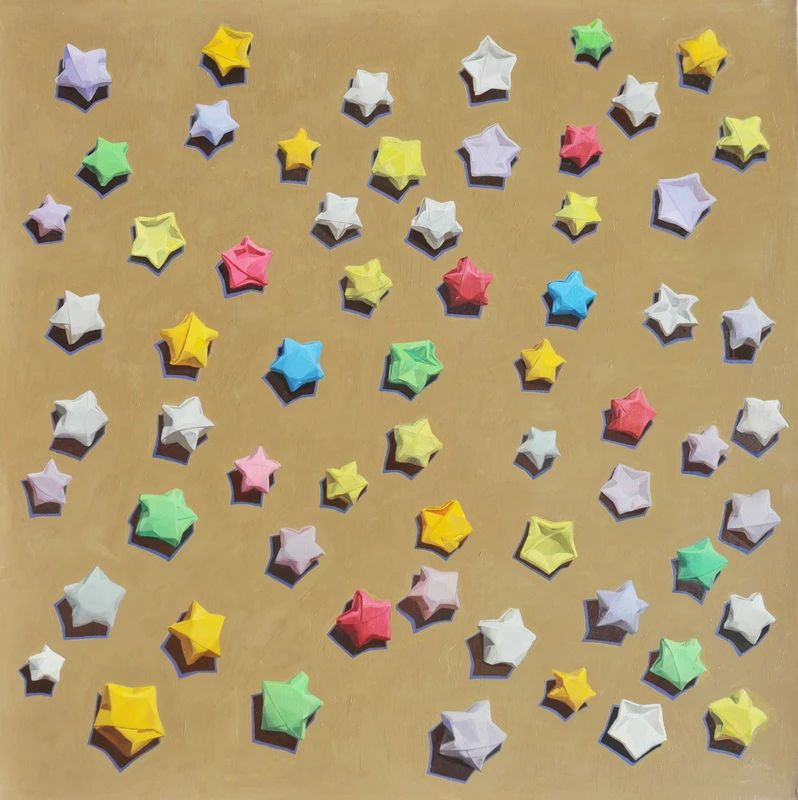

《彩色星星》何振浩

80cm×80cm 布面油画 2022年8月

这次名为“寂静的对象”展览的作品是我这两年在家书房创作的小作品:“雕塑系列”中对文明的沉思,“花卉系列”中对生活美好的期待,“夜景系列”中对城市角落诗意的留恋,“手工系列”中对孩童纯真可爱的赞美,“肖像系列”中对情绪与生命痕迹的关注。和以往的作品相比,尺寸较小,创作周期短,它们“来去自由”,几乎没有太多的创作期待与计划,但期间新的尝试和探索较多,跳跃性明显。不同题材,不同视角,不同风格,不同的绘画语言,这些真实反映了自己当下生活的碎片化特征。但有一点是比较满意的,感觉到了自己是在持续用绘画这一日常工作追问一些关于艺术和生活的问题。虽充满着自寻烦恼的困惑,但有自我解疑的乐趣。

《夜景系列之一》何振浩

30cm×40cm 布面油画 2021年10月

如果画家自己在绘画中少了一种对新的事物的想象和探索,画画就没了意义。之所以会慢慢从一张作品发展为一个系列,就是自己从隐隐约约的一点感受去尝试抓住这种与自我精神内驱力相关的内容,包括审美与精神气息。系列作品的创作过程,其实并不是一种图式的简单复制,相反,应是艺术家以系列作品的方式呈现为一种持续研究和深入的态度。我们在表面的绘画习惯下出现某些破坏性的苗头,就像平行宇宙里另一个自己在怀疑和追问绘画过程中的一切。看起来让习惯不再流畅,但却是有价值的创作的开始。

何振浩

2022年12月17日

关于艺术家

ABOUT THE ARTIST

何振浩

1975年生,浙江海宁人,1994年毕业于中国美院附中,1998年毕业于中国美院油画系。2005年毕业于上海师范大学美术学院,师从着名画家徐芒耀教授,获硕士学位。2012年至2013年中央美院油画系访问学者。2017年参加中央美院国家艺术基金“油画肖像画高端人才培养”项目。2016年至2019年毕业于上海师范大学哲学学院美学专业, 获哲学博士学位,师从刘旭光教授。2019年参加广州美院国家艺术基金“油画油画保护与修复科技手段应用”项目。香港油画研究院理事。上海文化发展基金会专家。上海师范大学美术学院副教授,硕士研究生导师,造型艺术系主任。

多年来,举办过艺术家个展9次。作品多次参加各类、各级全国美术作品展。作品被中国政协博物馆、中国国家大剧院、上海刘海粟美术馆、上海明园艺术中心、上海徐汇艺术馆、上海驰翰美术馆收藏。2010年10月荣获上海市年度特别文艺人才奖,2015年12月获2015年度靳尚谊专项基金,2019年4月,参加西班牙巴塞罗那 TIAC Academy 与 M.E.A.M 现代艺术博物馆共同主办的展览——“具象绘画在中国” 邀请展,获MEAM评委会奖。2021年4月,参加“从塞维利亚到中国”委拉斯凯兹绘画雕塑大赛获奖作品展,作品《小佛头》获静物单元一等奖,作品《远眺阿尔瓦拉辛》获风景单元三等奖。2021年5月,作品《大河谷》参加“追光合奏” 提香绘画大赛学术邀请展,获大赛提名奖。多篇论文发表在国家权威及核心期刊。2022年8月,参加第二届委拉斯凯兹绘画雕塑大赛获最佳创新奖三等奖。

文章标题:展览预告:寂静的对象——何振浩新作展

本文栏目:展览资讯

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。