红地毯从大门外拉扯到展厅里,彩旗、易拉宝、充气拱门密密麻麻林立在广场上,气球、条幅在空中飘荡着,门两旁的花篮、礼炮整齐地排放着……如此宏大而热烈的场面,让人仿佛置身于庙会集市或是盛典现场,而实则是一场书画展览的开幕式而已。

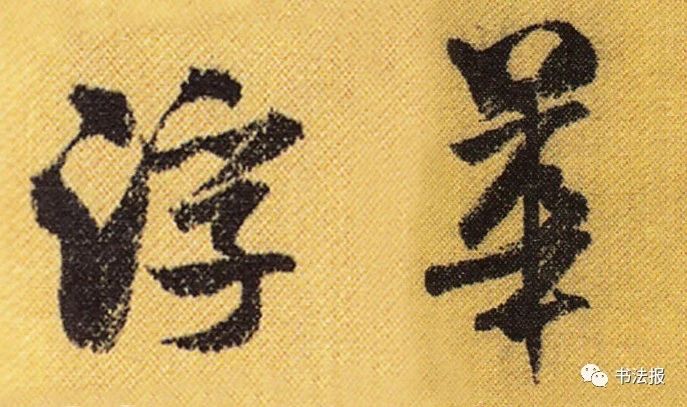

隆重的开幕式似乎就是展览成功的一半,拉赞助、请领导、邀名家、出画册、做宣传,无不是套路。于是乎,开幕式就成了千篇一律的画面:签到处派发作品集,大屏幕上滚动播放书家的“丰功伟绩”,戴着大红花的各路嘉宾来回穿梭,大大小小的媒体在噼里啪啦地拍照……吉时一到,重量级的人物在书家的引领下,鱼贯而出,来到主席台上,或坐或立,好不热闹。接下来这个致辞,那个讲话,大多不吝美言……最后,在你推我挤中涌向展览现场,在你好、我好、大家好的气氛中结束了这场名为开幕式的“演出”。现代的书画展览,越来越喜欢做表面文章,在浮华圈子里游来荡去,乐不思蜀。

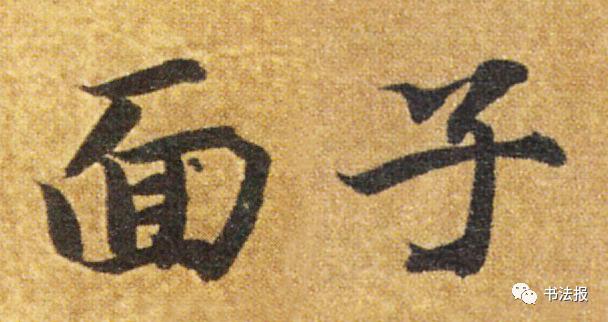

这样的开幕式既烧钱又劳神,请领导大腕要给出场费,请媒体要付车马费,间接请来的还要出中介费,其他的开支就更不用说了。人是请来了,迎送接待、座次安排、发言先后等都有套路,哪一位都怠慢不起,很劳神。这样的开幕式让人不堪其扰,但大家为啥如此热衷呢?乃名利驱使也。比如请领导来,既可向领导面对面“汇报”成绩,又能拉拢感情,更重要的是领导能为自己“抬轿子”,这些都是炒作的素材,炫耀的资本。如今,请领导大腕出场已成为开幕式的标配,似乎讲话剪彩的领导级别越高,展览就越体面,越有规格。如此之识见使书画展览开幕式流于世俗,备受诟病,也是很自然的事了。

白蕉曾说:“开展览会等于乞化。不敢骂尽世人,我自所感如此。”“展会之作,其始求名,其继求金,皆得失劳心。”经过30余年的“书法热”,书法已从精英文化走向大众文化,从传统书斋进入展厅的技术比拼和社会化展示。在名利的诱惑下,还有几人能不忘初心,虔诚为艺?为了追求一场浮华的展览,每天“求爹爹告奶奶”地去拉关系、找路子。为了满足自我功利式的虚荣心,不求是非、不知美丑,完全丧失了传统文人的风骨,更谈不上作为当代艺术工作者所具备的担当了。孔子曰:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”而今在艺术圈里只剩下“游于艺”了。浮华无序的展览开幕式只是当今艺术界病态的一种,像是一场热闹的游戏,而且这种热闹已逐步走向庸俗,势必走向荒凉。言恭达撰文指出:“可读、可亲、可贵的传统艺术已逐步走向可俗、可媚、可怪的艺术表演。书法已从文化修身性逐步走向社会娱乐化的两难境地。”

“盛大”的开幕式让人劳神伤财,为了“面子”而丢其人格,这或许只是一般书画家的尴尬和无奈。于那些位高权重的书画家而言,哪会有这般感受,只要他们有展览的欲望并一声令下,便有一帮人蜂拥而上,出钱的出钱,出力的出力,可能办事者还以此为荣。一些体制内的主席、院长,今天纪念展,明天巡回展,展来展去就是那几幅作品,不管去哪儿,总有一帮属下、门徒跟着捧场、吆喝。如果是其艺术人格魅力使然,倒也无可厚非;可如果是因为屁股下的位子、头顶上的帽子在作祟,就难免有公权私用之嫌。

“自古深情留不住,唯有套路得人心”。套路之所以能成为套路,在于它是通往“成功”的便捷之径,却未必是条正路子。开幕式的套路凸显当下书画界功利欲望的泛滥,为了博眼球、赚噱头可以疯狂到娱乐至死,实在堪忧。这种不良现象已引起有识之士的关注,并推出“无开幕式、无领导、无酒会”,或“无开幕式、无前言、无画家简介”等“三无”展览,倡导展览的新形象,以求展览“用作品说话”的纯粹性,让艺术回归于本真的状态。

开幕式,能不能少点套路、多些真诚?拭目以待!

文章标题:展览开幕式能不能少点套路,多些真诚?

本文链接:https://www.mei-shu.com/media/8/news-344.html

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。