| 国标代码 | 10003 |

|---|---|

| 所 在 地 | 北京 |

| 院校特性 | 教育部直属 |

| 院校隶属 | 教育部 |

| 学历层次 | 本科 |

| 办学类型 | 大学 |

| 院校类型 | 艺术 |

| 开设专业 | 艺术史论 动画 绘画 雕塑 摄影 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 工艺美术 艺术与科技 |

| 网站地址 | http://www.tsinghua.edu.cn |

| 咨询电话 | 010-62770334 |

| 院校地址 | 北京市海淀区清华大学 |

"漆有此理"2017年度国家艺术基金《高校漆画教育人才培养》项目系列讲座

主讲人:程向君

现任清华大学美术学院工艺美术系副教授、漆艺专业负责人、上海工艺美术职业技术学院客座教授、中国美术家协会漆画艺术委员会副主任、中国工艺美术学会漆艺专业委员会常务理事。

1995年,在中国美术馆举办个展后,至今先后在国家级美术馆及专业艺术机构举办个人作品展28余次。作品先后收藏于:中国美术馆、广东美术馆、浙江省美术馆、河南省美术馆、福建省美术馆、厦门市美术馆、湖北省美术馆、北京锦都艺术中心、美术文献艺术中心、宁波美术馆、深圳美术馆、大连中山美术馆、中国国家画院美术馆、韩国现代木工艺博物馆、韩国统营市漆艺博物馆、韩国大邱启明大学克哉美术馆、吉尔吉斯斯坦国家美术馆、湖北美术院。

出版《程向君漆画集》(人民美术出版社)、《漆画技法》、《心灵的巴別塔·程向君艺术》,参与主编《中国现代美术全集·漆画卷》。

主持:寇焱

程向君: 很高兴利用今天上午的时间跟各位学员交流我个人的漆画创作经验。我长期做漆画并且从事教学工作中有一些心得体会,创作实践积累比较多,对大家有可能有些帮助,但是艺术创作需要大家共同去探索,尤其是漆画。

目前,中国漆画正处在一个快速发展的时期,但又受到一些对漆画语言和材料的认识等问题的困扰,发展处于瓶颈。那么,我们为什么要用麻烦的大漆材料去画画,在座的学员有用油画画,有用水墨画,有画水彩、丙烯的,还有其他媒材,这些材料都比漆画要有表现力。为什么我们偏偏选择不适合作画的材料去画,可能大家平时很少去思考。那么,我接触过很多做漆画的朋友,他们最初被漆画的趣味、神秘所吸引进入到漆画行业,这是普遍的现象,这个现象就代表了漆的这种趣味吸引大家用新的材料去画。

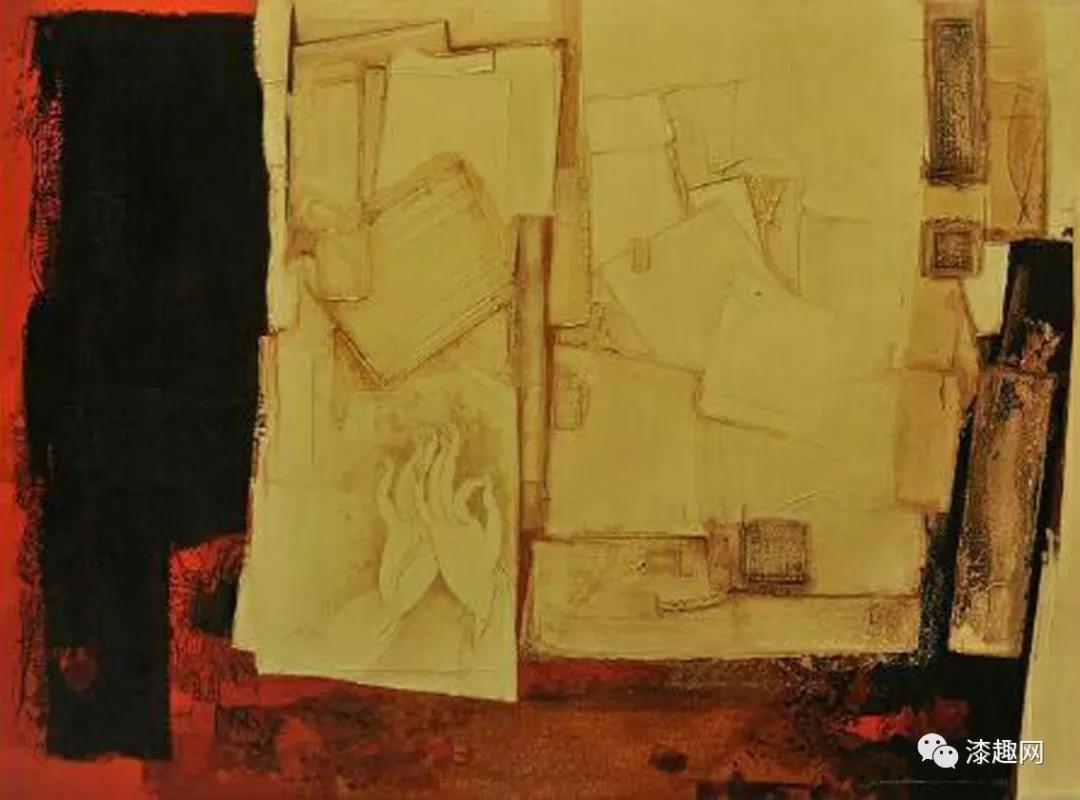

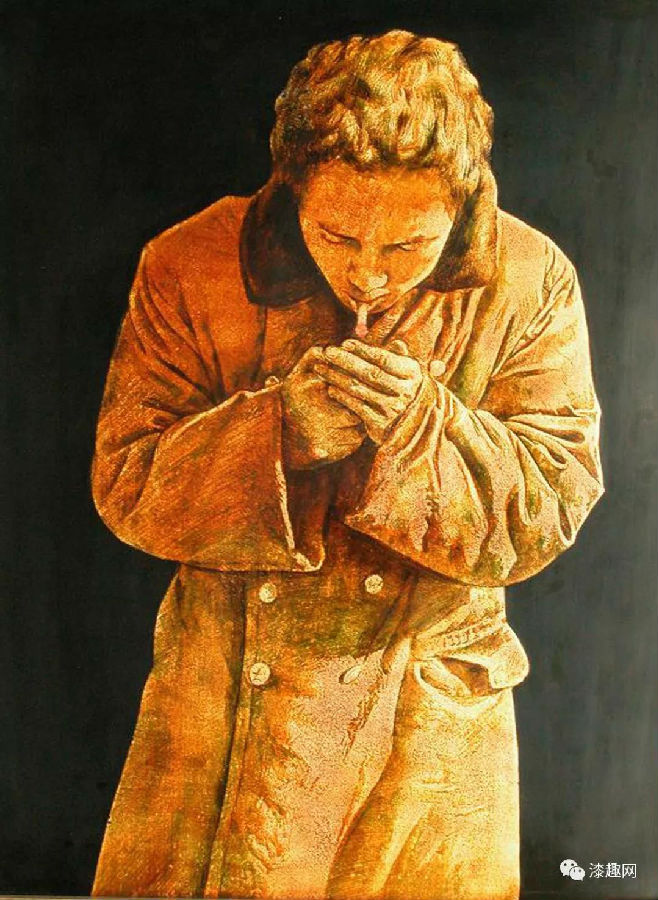

《佛语》

木板 亚麻布漆灰及综合技法

程向君

120x165cm

2008年

现代漆画实际上已经经历了大概有60多年的时间,60多年的时间对人生来讲也是很漫长的,对于画种呢,好像又很短。为什么这60年它还没有真正意义走向成熟,可能大家也没有想过这个问题?无论是漆画艺术市场表现,还是大家对漆画的认识,我认为漆画有很多先天不足的地方。这种先天不足是不是可以把它理解为在艺术表现过程中,漆画的材料有它不适合绘画表现的因素,因为材料的制约,你想快也快不了,必须要等到漆干燥和漆工艺制作的一个周期,这个周期也恰恰使很多有兴趣做漆画的画家望而却步,其结果对漆画发展很不利。另一方面,我们也要很清醒的认识到漆材料本身的局限性,这种局限性,你又不能完全把它改掉,为什么呢?如果改掉了它就不是漆画了。所以这是一个矛盾,因此,漆画的表现范围,既很宽泛又很窄,这是我经过多年悟到的一个道理。当你悟到了这个局限性之后就要深入研究漆性,较好的驾驭漆性。

关于漆画的概念有很多种理解,有的是倾向于工艺方面的,有的是倾向于绘画方面的,不管怎么说,大家都是在为漆画的建设去做研究。今年中国美术家协会漆画艺委会受中国美协的委托,要把漆画的概念用文字表达清楚,各位委员都对漆画的概念给出了自己的理解,最后统一整理,由艺委会的秘书处作出最后的结论,给大家读一下,大家可以就这个概念进行分析。"漆画的定义:漆画是以天然漆为主要媒介,兼容其它材料进行创作的,独具东方审美品格的一门绘画品种"。我觉得这个表述非常清楚了,这是在集思广益的基础上,综合各个委员的意见最后集中形成的,我还比较赞同的。这里面有一个很重要的关键词就是兼容其它材料,这是由于中国漆画的历史原因造成的,也就是说每个作者对漆画材料的认识不同,它具有一定的包容性和历史的特性。再说漆画特性的话,中国漆画是传承数千年,源于中国古老的漆文化并兼容了当代绘画的审美理念和造型语言而形成的一种架上绘画的形式,已经确定了是架上绘画。

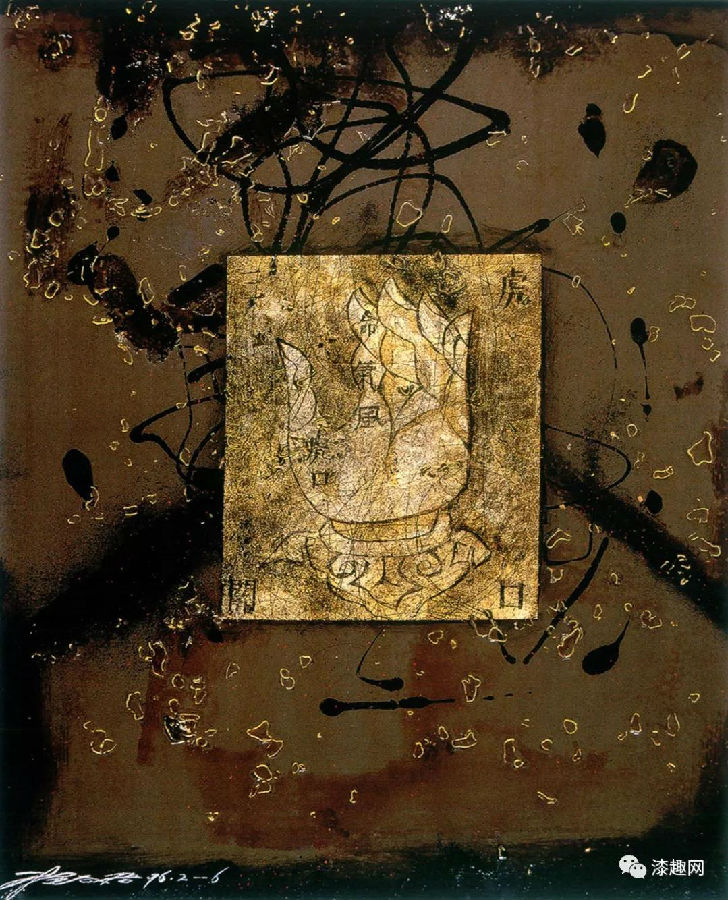

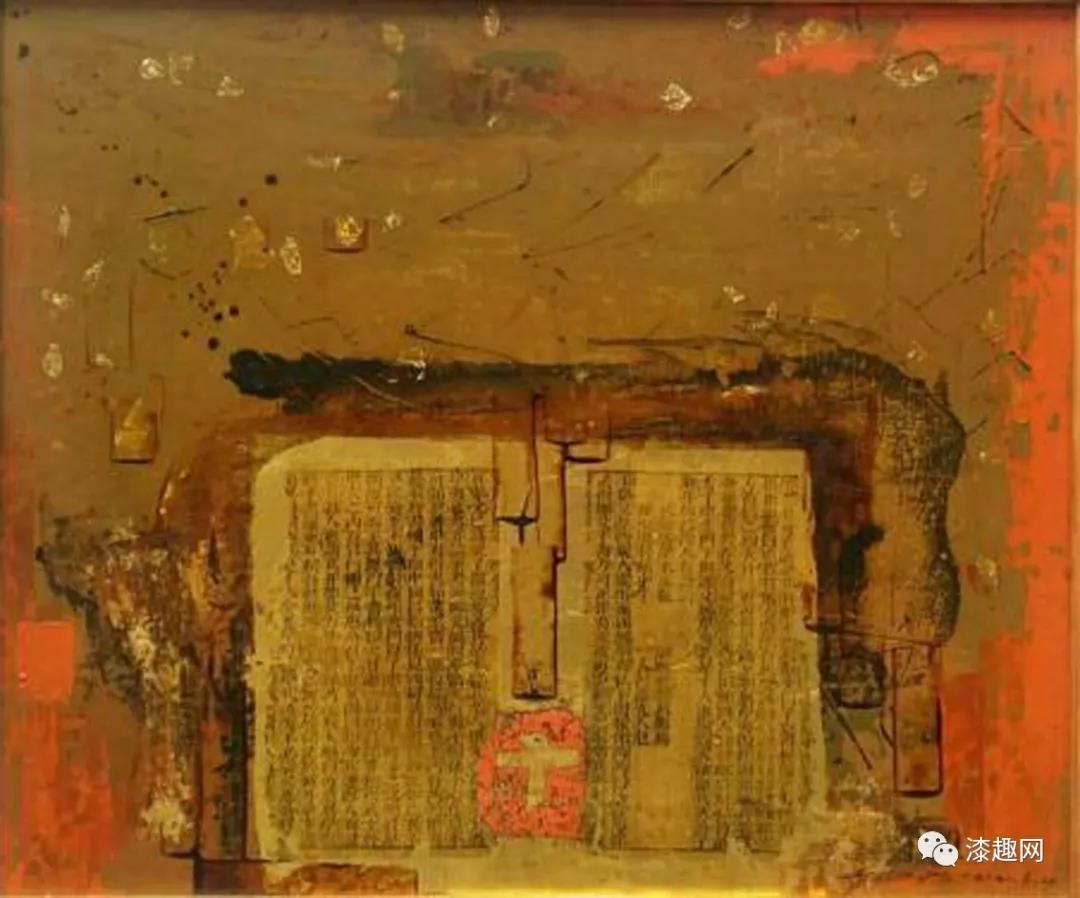

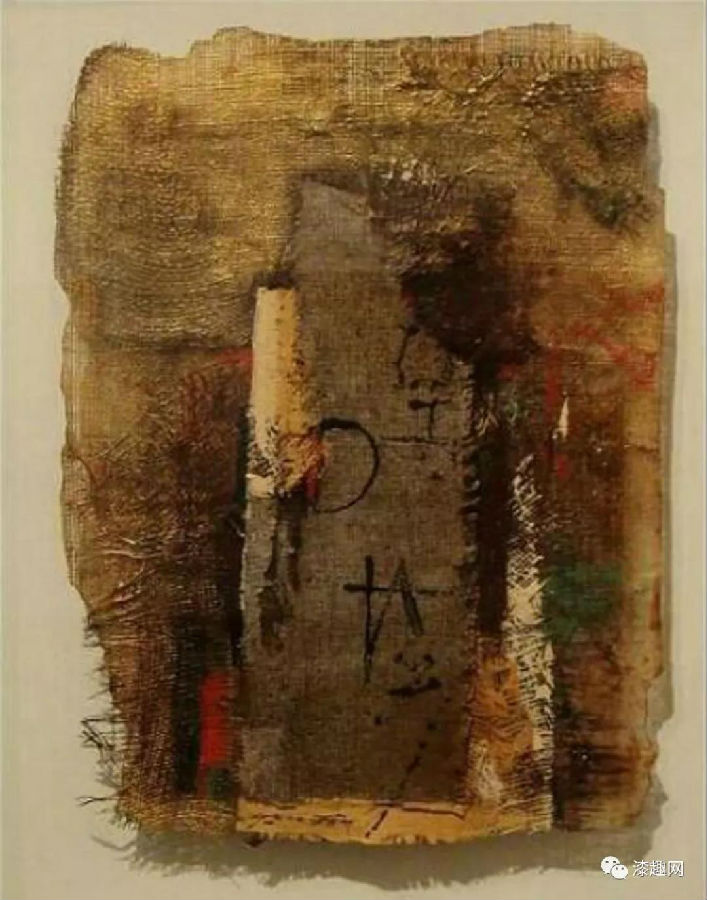

《中国医书——手印》

程向军

温润、华丽、婉约、含蓄、神秘、厚重,这几个形容词实际上就把天然漆的审美视觉效果的特性表述的比较清楚,这也就是我们为什么要用漆材料画画的原因,很多人在赞扬天然漆的好,实际好处就在这。

漆画的本体语言、审美视觉效果、材质和韵味很独具东方艺术特色,漆画的优势恰恰在这里,它未来发展的领域很宽,空间还很大,目前不论我们在座的学员、我本人还是所有参与漆画创作的作者,未来的发展空间还非常广。正因为它的空间确实很大,所以在东西文化交流方面,漆画是能够派上用场的。漆画既能代表悠久厚重的中国艺术风范,又能代表当代中国精神文化。

过去观众对漆画的了解就是对皮肤的过敏性,老一代漆画家基本上就是依照传统的方法做漆画。当专业观众看了我的作品,了解漆画还可以这样去做,做得很自由、太好了,这让搞油画同行很羡慕,我听到这些话很受鼓舞。漆画创作能够普遍让同行及其他画种的作者去接受确实很不容易。因为大家知道,我们传统思想对工艺是非常排斥的,我本人并不排斥工艺,我认为工艺受到贬低是因为很多工艺美术品没有创造性,作品重复前人的老路,仅仅只做到工艺精美,还没达到审美高度。所以,绘画审美方面是目前中国漆画发展最主要的一个问题。

目前中国漆画的视觉效果容易产生凌乱,容易产生"装饰性"的华美,而这恰恰是在绘画艺术中比较排斥的,比较抵触的。那么我们再回到博物馆去看楚漆器,楚漆器就不会给你华美的氛围,相反它会有宗教的仪式感,甚至非常神秘的古朴氛围。楚漆器的技术并不复杂,但它绘画的手段确实很高级,包括一根线、一个色块都恰到好处,很完美。所以大家应该好好想想,我们中国漆画是否要回归到楚文化的审美追求,我觉得太有必要了!

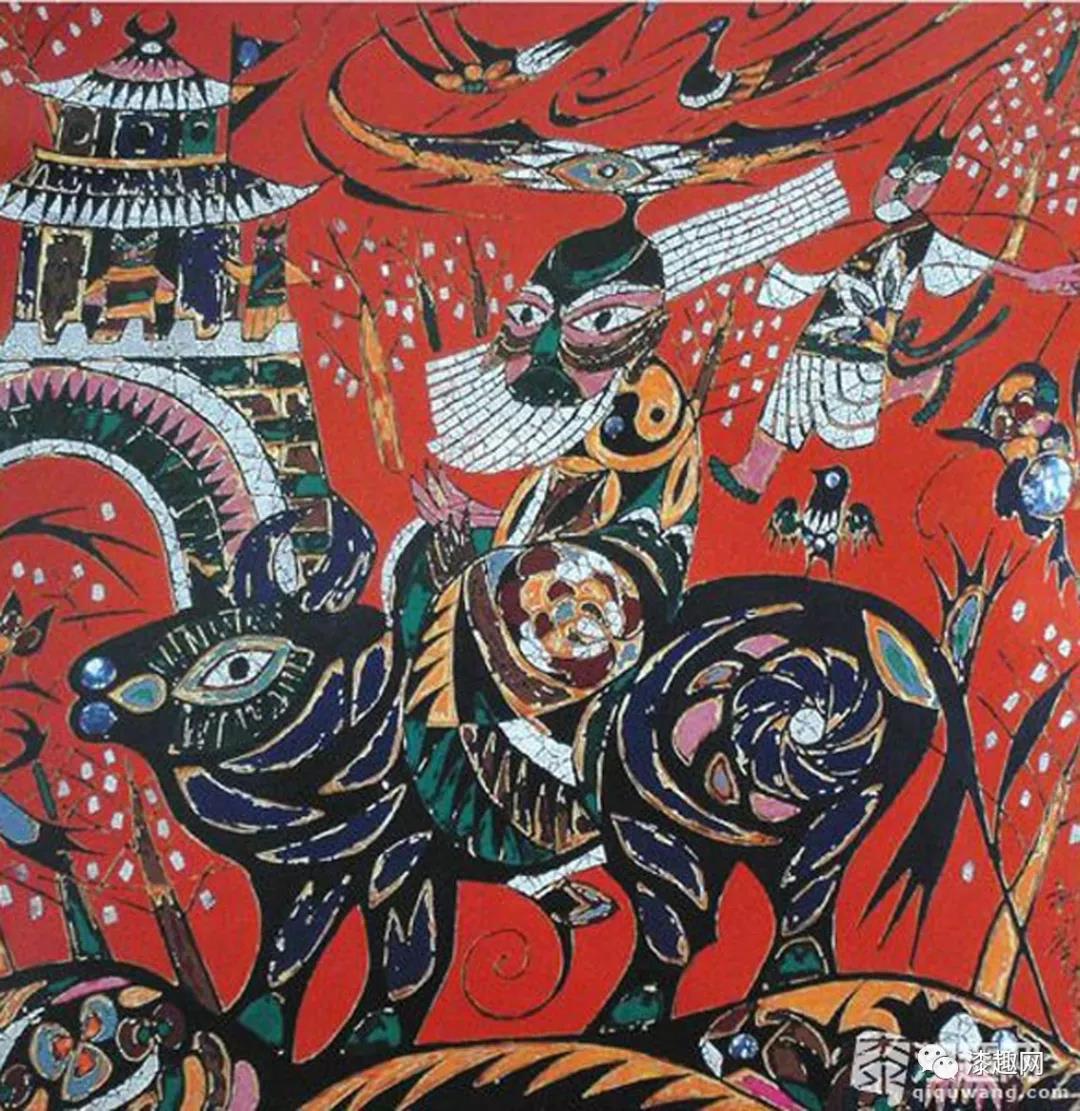

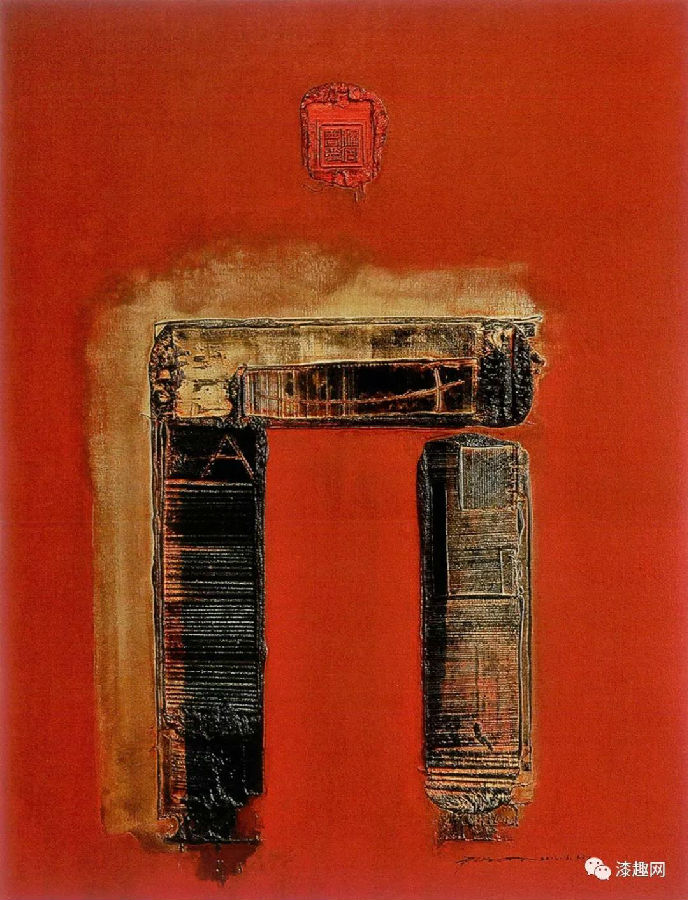

《楚风》

木板 亚麻布 漆

程向君

90x120cm

2003年

现在漆画的技术和审美标准是以传统漆工艺为体参考系,我一直对这个体系有一些质疑,主要原因就是,凡是按这样的系统做的,最后都偏重于华美、装饰、华丽,当然漆画也需要这些。我所强调的是漆画要具有一种大美,作品的审美格调非常高级,这是需要作者在漆画之外的一些修养来支撑,并不是每个人都能认识到这个问题的重要性。

那为什么要用漆来作画?实际上是要表现漆这种材料的特殊语言魅力,所以我们还是要从材料上去认识和了解漆画。

关于工艺和绘画的关系,也是一直伴随着漆画的成长而存在。我个人认为,漆画要排斥"纯工艺美术品"的视觉痕迹。欧洲的早期绘画,它的工艺性都很强。例如意大利文艺复兴时期波提切利的作品,看原作具有非常完美的技术,很强调绘制的艺术性和技术性。所以对于艺术品来讲,无论是抽象、表现、写实,技术仍然是第一位。有好的技术才能够准确的表达出你的艺术,技术是最基础的东西。所以,在漆画中我们更要大谈、特谈讲究工艺技术的奥妙,那么这个技术绝对不是我们长期的、做流水线似的工艺品的技术。我们在看传统漆画的时候,漆画的表现往往是漆工艺配方制,比如说,这个地方要做肌理,有几个方法,堆厚、自然起皱,或是用保鲜膜等媒介物起纹,只要用这个方法这些步骤都差不多。我们要用这样的理念去推理的话,八大山人(朱耷)画一个枯荷、莲蓬,也用这种套路去画,那不会留下那么多精彩的作品供后人去赞美。也许是八大山人的一个墨痕都包含了它的生命力和存在的意义与价值。所以我在反思漆画,在表现艺术精神方面的缺失太多了。也就是大家都依靠着一种工艺手段去出效果,我认为漆画工艺手段不是一层不变的,它应当是具有个性化,而不是一个共享的漆工艺套路。

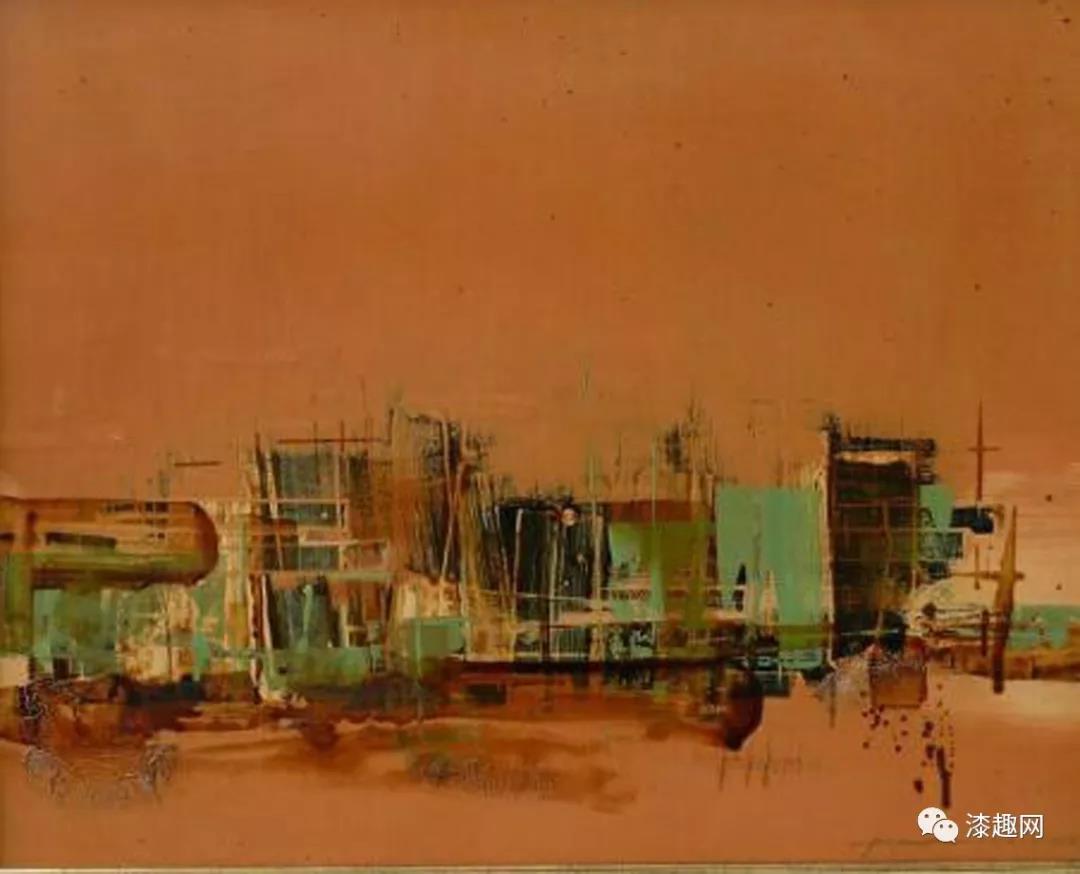

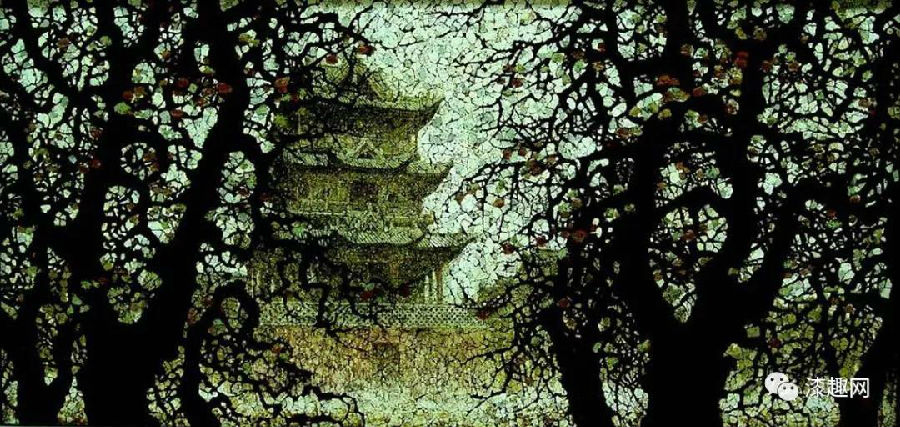

《远方的城》

木板漆画 综合技法

程向君

40x50cm

2012年

在座的各位年轻老师在漆画创作草图时,可能也是习惯用电脑去作图,我也经历了十几届漆画高研班,从一开始我就反对这样创作。为什么?就是我在上课的时候发现不是学员在创作而是老师在创作。学员拿一张照片过来问:程老师这幅画应该怎么去画?任何一个学员都会提出一个这样的问题。我说这个不是画,你们要真的画画,就是用手绘稿表述这幅画基本想法是怎样的,这个是可以探讨的,如果都是电脑稿做完,甚至是已经拿漆画的材质贴好的图,更没有想象力可以发挥。这样做既不是艺术,看不到它的未来。把漆画的创作理解的过于简单化了,这是中国漆画发展不起来主要缘由。我们细细地过滤一下我们所有国内的漆画家,能够画出好画来让大家赞美的,一定在其他绘画门类上有所修炼,光靠漆工艺套路画漆画,那这个画种的艺术格调很难再进一步提升!永远都是一个小格局,自己跟自己玩,这个是我们漆画的现状。

我个人认为,作为一个漆画家,要比其他画种的艺术家辛苦地多得多,它要在两方面下功,既要在漆材料和工艺的驾驭方面下苦工,更要在绘画上下功夫。

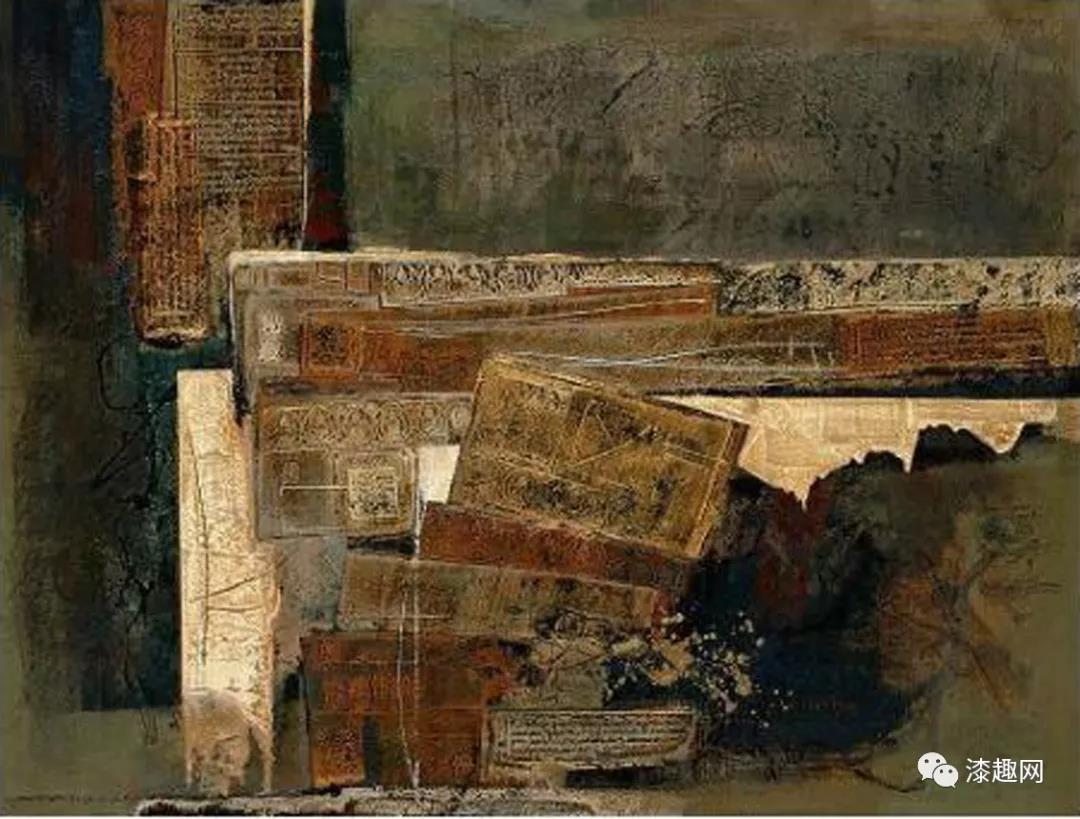

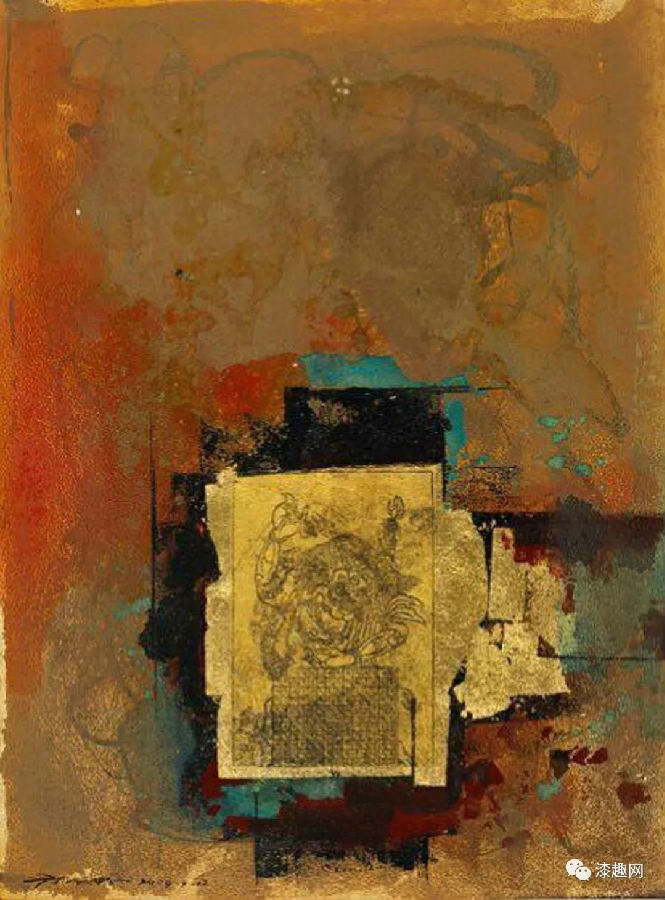

《漫步阿尼玛卿》

木板漆画 综合技法

程向君

120x90cm

2005年

无论你的草图或是你画其他的画都能画出好画,那才能说你是真正合格的漆画艺术家。我个人经过三十多年的创作积累,认为漆画艺术水平提升不起来不是漆工艺问题,最终还是绘画问题。

漆画作者非常纠结工艺和绘画的关系,包括我本人也是这样的。我原来是壁画专业的,开始我认为壁画专业很崇高,得到一个墙面画一个大型的绘画,很震撼,后来我觉得壁画不是純艺术,只是一个活儿,甲方让你画什么你就画什么,最后就变成了不伦不类的画,所以做着做着我丧失了对壁画追求的信念,就改学漆画了。漆画在我看来是独立性比较强,属于个人化的艺术,它符合我的艺术兴趣,所以我选择了漆画专业。但做着做着之后,我发现漆画的这种限制确实是始料不及的。

由于经验不足,上世纪八十年代认为漆画是蛋壳镶嵌画,用蛋壳的理由是没有白,我们变废为宝是当时使用蛋壳的一个初衷,还有蛋壳开裂是多么自然、多么美等等,蛋壳这种材料诱惑了很多年轻人学习漆画。但后来我发现蛋壳实际上制约了漆画的发展,它是有它的美感,但是如果每个人镶嵌都一样的话,那就没有个性了,只有材料的个性。所以通过蛋壳的使用促使我对漆画反思,发现漆画家没有个性的原因是太遵守漆的"表现规律"了,就是我们过于认同传统技法及漆工艺套路,每个人用这样的方法去做漆画八九不离十,好也好不到哪去。这种漆画它是一种复杂的简单化,那么真正好的艺术是简单的复杂化,画得很简单但传达的内涵很复杂。对漆画来讲,可能不一定每个人都能接受,但我觉得简单的复杂化这应该是绘画艺术最高的境界,就像八大山人的绘画用笔很简,但为什么他能够跳出来,我觉得还是因为他的画里边有道理,这个道理就是精神内涵境界高。所以漆未来发展走向应该是走向简单的复杂化,而不是复杂的简单化。

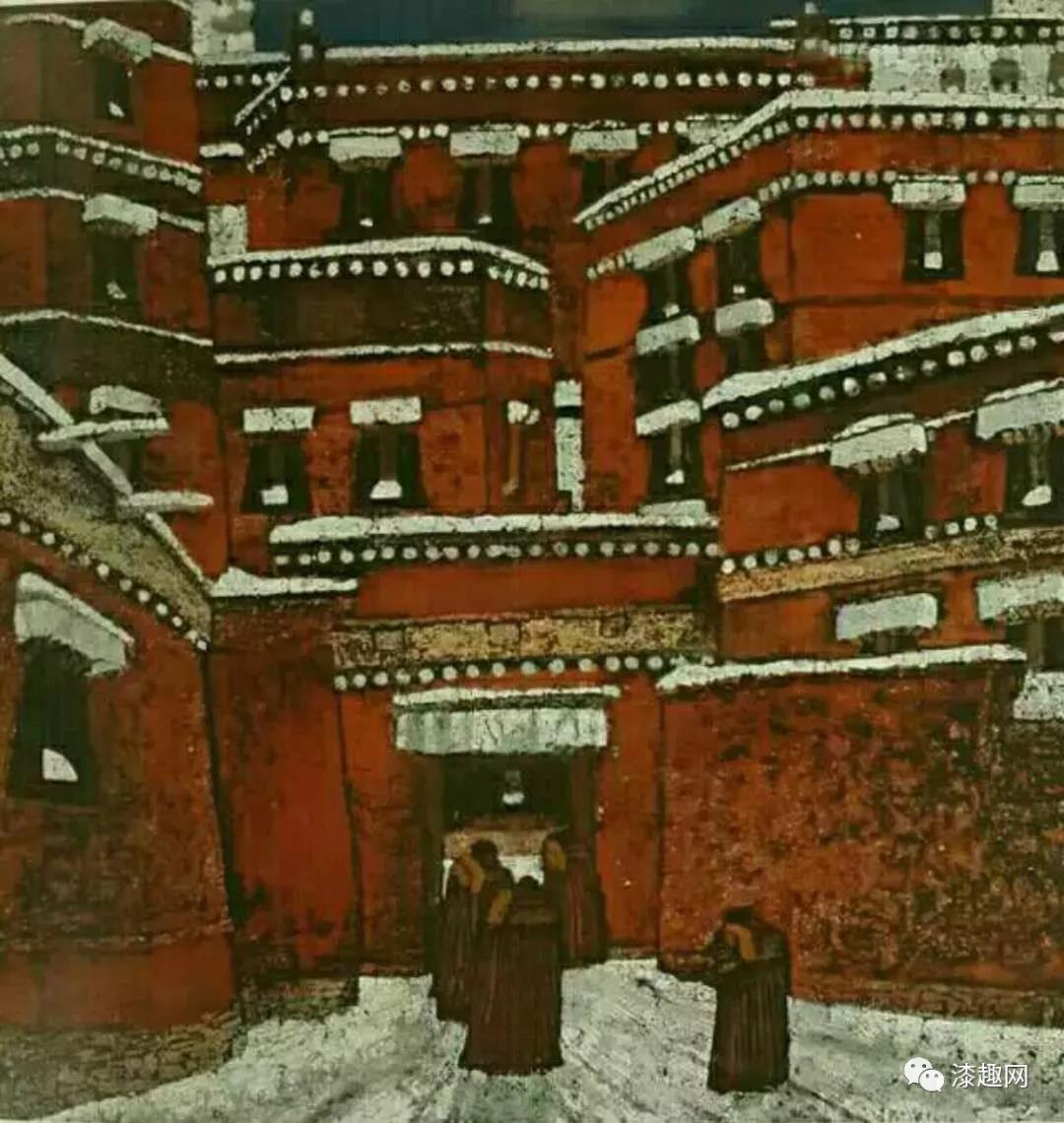

《达仓那摩的回忆》

木板漆画 综合技法

程向君

120x140cm

2004年

吴冠中先生曾经说中国有两样好东西,一个是素白的宣纸,另一个是黑色的漆。我觉得吴先生对艺术形式,包括创作都非常敏感、敏锐,而且他的绘画语言也非常生动,非常美。他把这两种东方媒材高度概括,素白的宣纸可以画美丽的图画,那纸的质地、水墨渗画的效果实际上已经就代表了东方的精神。那么黑色的漆,我们可以想象中国的形容词,漆黑的天,它带有一种极致,而这种极致,只有黑的色彩可以达到这样的高境界。所以看到吴冠中先生的这句话时,我就经常思考他怎么会有这样一种感慨。我们的漆画是不是真正把黑色的漆表现出来了?或者我们从哪个方面表现?

我过去是不太喜欢漆的重颜色(咖啡色),后来却迷恋上。我觉得有时候我们漆画的语言系统应当像水墨一样,我们回到第一个主题,为什么要用漆来作画,也就是我们在每幅画里都有黑色,黑色是它最基本的颜色。另外就是由黑转成半透明的咖啡色、琥珀色逐渐变成暖褐色,甚至金、土黄色,都是因为天然漆的色素导致的,如果把最基本的材料的设置剥离掉,那么很难称得上是漆画,你就不要用漆去做了,可以用油画去做湖蓝色、天蓝色、粉绿色。很多学生都想着做春天的绿色,我说那你就别用漆,做了也吃力不讨好,因为这不属于它的家族色彩系统,所以大家不要忘了,我们为什么要用漆这么麻烦的材料去做画,实际上因为它是有很强个性的一个符号,如果我们把这个符号丢了,就如同水墨画没有墨一样,总觉得它也不纯粹,所以要追求极致的纯粹还是要从漆的本源去找。

从另一方面理解,漆这种材料也是生命体,而这个生命体是一直在变化,那么这种变化就通过我们的实践可以看到。刚罩完漆之后很黑,然后通过紫外线照射,慢慢恢复半透明的颜色,再到基本上透明,这就是它的妙处。所以天然漆的另一个好处就是它的转色,像这个漆缸里的颜色,同一种材料,由于时间的变化,它会形成一种反差。这表明漆本身就具有一定的观念,而这个观念就是它的材料特性所引起的。如果要做观念艺术,我就用几个搅拌机放在那里,从第一桶漆开始搅拌,把它做成视频在墙上播放,这就是一种最彻底的行为艺术,而且很生动,也是对漆的材料知识的一种普及,有它的学术意义。

在画漆画时,大家会说漆画的工艺复杂和麻烦。我倒不觉得,这正是它好的方面,如果要有很多现成材料拿来就画,那当然是最好的。所以很多做漆画不容易的地方,就在一些繁琐复杂的工作中花费很多时间。大家对每件作品像是孕育一个孩子一样很难去割舍。同时还有过敏等等因素,这些实际上都是漆画的负面性,对漆的发展不利。

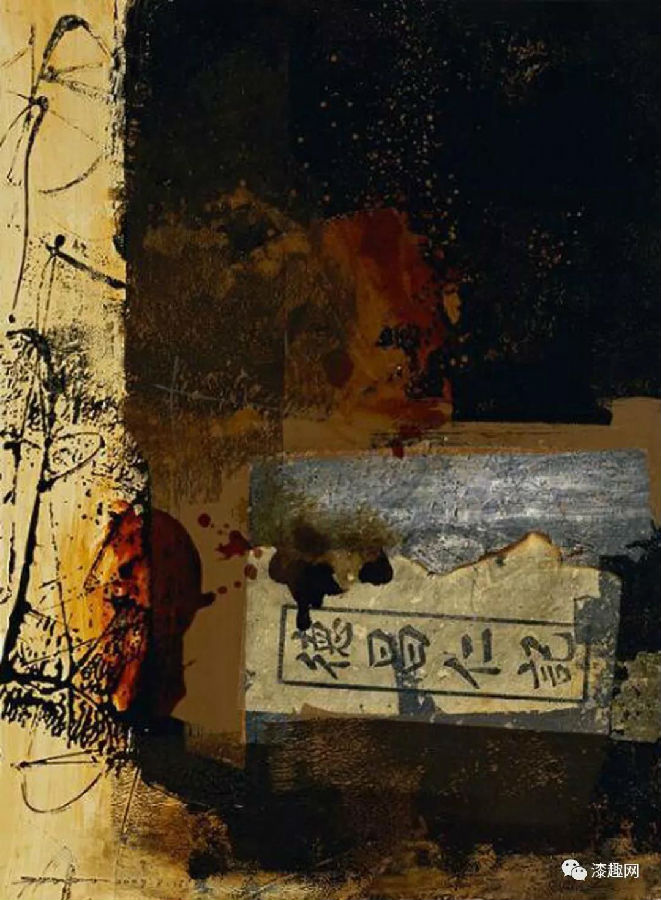

《老字号》

纸本漆画 综合技法

程向君

80X54cm

2007年

多年前,我曾经跟乔老师有过一次讨论。我说:漆画是综合材料绘画,乔老师不同意。乔老师说:你这样说会把漆画画种丢掉,等于漆画没有底线了。因为综合材料绘画是没有底线的,任何材料都可以变成绘画的材料之一。而漆画呢,确实离不开漆。乔老师对漆画有深刻的认识,说的有道理。但我说的也有我的道理,传统漆画是综合材料绘画。我们看一幅漆画作品有蛋壳、碳粉、麻布、铝粉、铝箔粉还有螺钿片等等,有很强的综合材料特点,包括传统漆工艺的百宝嵌。所以我们在认识漆画的时候还是要从漆的语言出发,对一些作品进行客观分析和研究,慢慢地理解以上我讲的内容。

漆画的复杂就在于艺术家自己愿意复杂,有很多人在创作初期,考虑这个地方要怎么做,那个地方要怎么做,听起来就很累,就别说是去做了。在漆画教学中,乔十光先生老退休之后,由我主持漆艺专业、我们疏理了中央工艺美术学院的漆艺教学系统,我们认为中央工艺美术学院传统不能丢失,要传承和发展。所以我要求一二年级学生进校后对漆和材料及技法要学习,学生将来作为个人创作你可以不用,但不能不学,学生自由选择。我们漆艺专业的基础教学,强调的是宽基础,这个宽基础就像超市一样提供了很多种商品,供学生自己去选择来丰富未来的个人创作。

那么在漆材料的认识上,也会有很多人为的混乱。我们所理解的漆就是天然漆、腰果漆或者是液体的漆材料。其实每种漆的性能不同,微差并不大,它基础材料都同属于天然漆。那我们在做漆画的时候要分清楚几种不同漆就行了,除了黑漆和透明漆之外,还要加上绿透明漆、红透明漆和蓝透明漆,这三个有颜色的透明漆构成材料都是透明漆,通过加入酞青蓝、酞青绿和立索尔红三个基础材料。当我们使用这些基础材料时,就等于你除了有褐色的一种漆之外还有三种不同色彩倾向的透明漆。这个在福建的漆画里面习惯把孤立出来,比如说在铝箔上,就单纯地用绿透明去罩染,通过铝箔把它反衬出来,产生一种比较绿的橄榄绿或者是冷绿的透明色,但是我觉得离天然漆的本色稍微远了一点。大家在调色时,为了降低纯透明漆比较燥的色调,里边可以加一点点绿透明,使透明不会有那么大的火气。

《家书》

木板漆画 综合技法

程向君

80x56cm

2004年

漆画另一个复杂就是漆画使用的工具超出其他画种,我们非要强调用发刷,还有调色刀变成了刮刀等各种不同的刀,这是其他画种里不具备的。从上世纪九十年代跟韩国交流之后,开始放弃了国内的牛角刀。因为水牛角做的刀到北方容易变形、开裂,并不方便,不能全天候的四季都用,所以刮刀就用塑料绝缘板来做。漆的技术手段相当的复杂和丰富,这给漆画的学者提供了物质的保障,这是漆画的一个特点也是漆画的一个缺点,这也是我近三十年来一直在想这个问题。为什么国画不会退宿,我们可以看国画就是用毛笔和墨面对一张宣纸,就产生了齐白石、八大山人等等巨匠,而且每个人的笔法不同,什么时候我们漆画家就用漆去画一手好画,一看就是这个是程老师的,那个是寇老师的,那漆画绝对发展起来了,绝对牛了。这是我的一个理想,我们这种理想并不是说就是天方夜谭,我觉得是能够实现的。是随着我们掌握了一些技法又勇敢地淘汰一些技法,应该是我们的觉醒和审美品格的提升。可能大家会觉得把漆画最珍贵的东西都丢掉,会有一个阵痛,但是我觉得还会回来,这回来的意义已经不在原来那个点上了,那是一个飞跃,这个时机已经快要到了。

还有一个值得大家思考的问题就是漆画制作的程序。正如大家司空见惯的,我们无论是自己做板还是厂家提供的画板,一个是要双包,要厚厚的,而且要黑色的,我也经常发问是谁规定的漆画板必须是黑色的。可能是大家习惯性接受,买的漆板全是黑色的。我在回忆我当初做漆画的时候,好像一开始我见到黑色我就不会做、就无从下手。所以乔老师才说那你先贴蛋壳,然后我画了三个稿子,想做一个比较写实、很抒情的细腻的画面。拿着小稿给老师看,老师说:你这个第一张蛋壳、第二张蛋壳、第三张还是蛋壳,全是蛋壳。

我们早期漆画的教学方法就是让学生先去习惯这样的思维,所以我们在选择板子的时候也形成一种惯性。大家只要从别人那订制了或是自己做的,拿起漆刷个黑板子。我们能不能像画油画似的,我要画什么色调,我先画一个这样的底色。漆画家呢,我觉得可以先从底板开始进行一个思考:我们能不能不用黑板子作画?为什么大家都在抱怨,我板子做了四十天才做画,确实因为他把加工板子跟画的工作都分开了。所以我觉得一个完整的漆画家应该从板子开始,就介入到创作当中去,也就是说从一开始做板子,就要思考:我用什么材料,是木板还是刮灰?用纤维还是做肌理?

当然我们的基本功不能丢的。比方说我们刷漆,刷的不好就流淌的到处都是,手忙脚乱的。除此之外,就是刷漆的水平要高,要多平有多平,要多厚有多厚。还有就是我们在撒铝粉和木粉的时候都要做得很平这绝对是至关重要的,所以一开始做漆板实际上就是在创作。以上这几点都是非常基础和必要的,我认为漆画家都应当掌握。

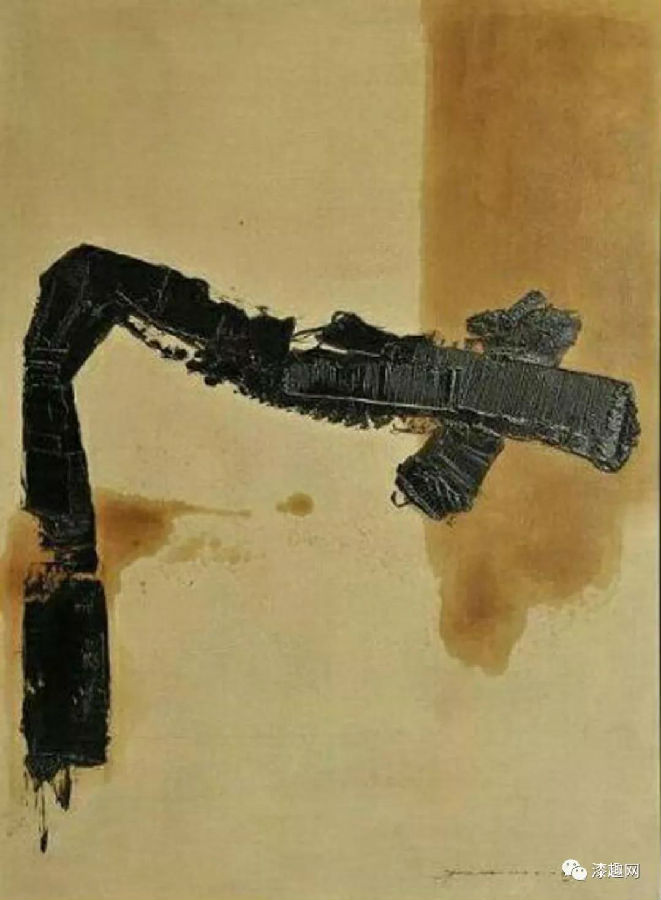

《线的组合》

木板漆画 综合技法

程向君

120x170cm

2012年

漆画发展另一个不容易的地方就是天然漆对皮肤的过敏和对身体的伤害。其实大家不要以为这是天然漆就万无一失了,你别忘了你用的是松节油或者是化学的樟脑油,气味超过了皮肤过敏对身体的伤害,所以大家在画漆画的时候尽量要通风,大面积的刷完漆后立刻离开,别留在那个屋子里再去欣赏它。

我原来经常打车,身上带有松节油的味,出租车司机一般都问,师傅你在哪个工地打工?确实我觉得这个味道一直会带到家里。做漆画辛苦,除了对身体伤害之外还有就是环境的污染,像中央工艺美院漆画专业那个时候用铝粉比较多,只要我们上课用了铝粉,周围楼层有几家学校的公司,铝粉飘到电脑里就会造成短路,所以大家要注意保护自己。

我上面解释了传统漆画技法系统的基础是漆艺髹饰,我觉得这个技法是我们共享的。大家经常可以看到朋友圈里发什么手镯、手串等等,上边做了很多肌理,跟漆画相同,有时候我看到这些东西我都觉得很恶心、很可怕,所以在我的画里尽量不去用技法,用了就会给别人一种联想,作品好像是手镯上的一部分。你们想过这样的问题没有,所以这是制约我们漆画发展的一个很主要的原因,是它的优点是它的特色,但是恰恰也就是从一开始我们降低了自己审美,完全把它变成了一个纯装饰的实用的"工艺美术品",我个人是比较排斥的。当然为了生存,用技法做一些实用的东西也不是什么坏事,但是我们作为学术性的探讨,大家要想一想,长期以来大家依靠的共享的漆艺技法的资源所导致漆画的发展是很脆弱的,甚至于降低了漆画的视觉审美。

《线的组合》

木板漆画 综合技法

程向君

120x170Cm

2013年

我个人一直在长期做这样一种努力,就是在修炼自己的绘画,通过绘画训练发展我个人的漆画创作。所以大家会问:程老师的漆画为什么视觉效果丰富,我们也按照你的方法做,就是做不到那种感觉,为什么?其实画面就是很微妙的差别,就在于绘画技能的训练程度。所以我觉得我们在做漆画同时应当不忘初心,应当长期的、不间断的去修炼漆画之外的东西。做漆画很耗时间,但不要忘了手绘训练,手绘训练能给你的漆画带来质的变化,所以我觉得这是我对传统漆工艺的怀疑,不是说要颠覆传统漆工艺,我相信传统漆工艺是能够帮助漆画的完善,如果我们死抱着漆工艺,那漆画就永远没有发展,所以大家要警醒。

我们一直在说技术是艺术最基本的保障,也是必须的,也就是说技术不过关,即便有好的想法也是不成立的,这在当代艺术中确实是普遍存在的现象。特别是西方的教学,西方的当代艺术家可能说的、写的比画的要好,我们可以看到很多大牌的当代艺术家的作品,有些可能在愚弄观众,可能一个墨迹或者是一个点,然后再装一个很好的框这就是一件作品。但他们强调的是一种观念,强调的是作品的原创性。也就是说这样一件作品的形成,是过去没有过的,强调作品的新鲜感。

漆画创作经常涉及到的几种不同的表现技比方说描绘、单色髹涂,在传统工艺里经常说的镶嵌、堆漆还有刻漆,大概有5到6类基础的表现技法。这些基础的表现技法,也是我们传统漆画一直认为的看家本领。我是比较排斥在漆画中完全依靠传统技法套路作画,对待传统我主张在基础训练中一定要把所有的技巧都要学一下,要掌握,掌握完了你再有选择的放弃,那是不一样的。就单色髹涂而言,福建的师傅一直强调的是多层单色漆刷在一起,颜色要是均匀的,这确实很难。你就用同一碗漆刷一块板子,可能磨完之后会产生布纹似的花斑,还会不匀。

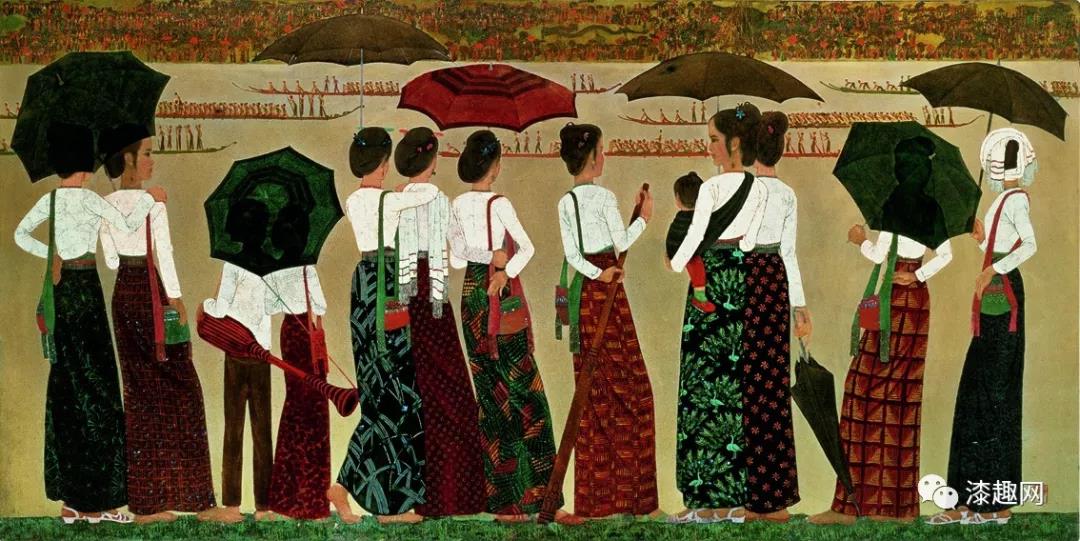

《泼水节》

乔十光

180cmX90cm

1978年

乔十光老师的漆画成就是最高的,因为他创作能力很强,风格非常明显,一看就是他的漆画。在平时画稿子的时候不是盲目地在画画,就是在画漆画稿。所以乔老师是一个为了漆画事业奉献的画家,他的技法就是单纯的工笔重彩效果,眼的部分有立体效果,同时用线来构成,颜色很单纯。乔老师很善于在生活当中发现形式美,他的作品主要就强调形式美,他在造型上强调从古希腊、古罗马还有中国的画像砖、画像石等艺术领域去吸取造型的特点,所以在乔老师的画里,人物以侧面造型为主,用剪影效果最大限度地表现人物的肢体语言,所以他没有画高透视的形象,一定要把人物摊开,像剪纸一样平摊出来,而且互相也不遮挡。他从一开始写生就为漆画创作服务,这是老一代艺术家了不起的地方。

《红鲤鱼》

沈福文

如果你看到沈福文先生这幅原作你不觉得是漆画,觉得就是一个漆工艺品,因为这个鲤鱼的背要高出画面大概1厘米左右,就是浮出水面,但不影响它的艺术感染力。我觉得沈老是因为留学于日本,画里有一些东洋绘画的表现形式,尤其是红色的鱼,鱼鳍画得很潇洒,造型又很单纯,它以红作为基础的色调,上边有纯银的银色氧化后产生的灰,包括土黄这些都是在天然漆里可以达到的,所以我们在做漆画的时候尽量不要跨越,如果天然漆做不到就尽量不要去加聚氨酯或是加其他材料去做,那样效果反而不好。

《巡医》

杨富明、李文信、徐洪、明华(四川美术学院)

这是四川美院1967年到1970年前后集体创作的作品,因为当时在编《中国美术全集·漆画卷》的时候,这几幅作品的作者谁也说不清楚,大概是这个时期的集体创作。我们从这件作品中能够看出早期漆画跟中国当代艺术是同步的,而现在漆画有点是自言自语,我们自己走自己的,不介入中国当代艺术,大家可以看一看我们现在的漆画跟那个时期的漆画是有差别的。

《闽江两岸》

郑修钤

《老子出关》

王和举

这幅是福建代表性漆画家王和举老师的作品,王老师他有文史方面的修养,他的作品很完美,很贯气,他的技术非常好,每一点都做得很到位,确实能够代表那个时代的作品,画面是非常平,符合早期漆画追求的一个技术标准——平、光、亮。

漆画不平、不亮大概是从我开始。因为编辑《中国美术全集·漆画卷》之后对全国漆画有了个整体考察,突然发现整个漆画举国上下基本上就几个题材:静物、水乡、少数民族,然后一些民间装饰的图案,题材特别窄。于是我从1996年开始做不平,持续做了几年之后,慢慢发现福建、广州也有几个人做不平了,最后带来全国都在做不平了。另外就是从技术上,大家好奇说你这个怎么做这么平?先不管画了什么先去摸平不平,这确实是漆画的一个特色,我觉得漆画可以很平也可以不平。

《少女》

陈立德

陈立德老师修养很高,作品积累丰厚,我也很喜欢陈老师的漆画。昨天晚上我还跟他聊天,我还在坚持说这件作品是您的一个里程碑的作品,非常好,甚至超过《皓月红烛》。《皓月红烛》符合全国美展的样式、符合能够获金奖的标准,而这个呢,类似于习作但是我觉得人物画里面,他这件作品是最自然的,很有时代特色。大家可以看背景,做得很松动,很有画味,这个画味恰恰就是奠定他后来的作品,他追求出艺术是最纯真、最自然的东西。我确实是从绘画的角度,从画的艺术上去讨论这张画,我认为这幅画有很高的学术价值和审美价值,它不做作甚至于有毛病,我们看她的五官画得不完美,这个不完美恰恰构成了这幅画里很可贵的地方,很自然,甚至每一个地方都恰到好处,人物表现的鲜活又不过分。所以这个是这幅漆画里很可贵的因素,目前漆画届很多漆画却往往表现的不自然。

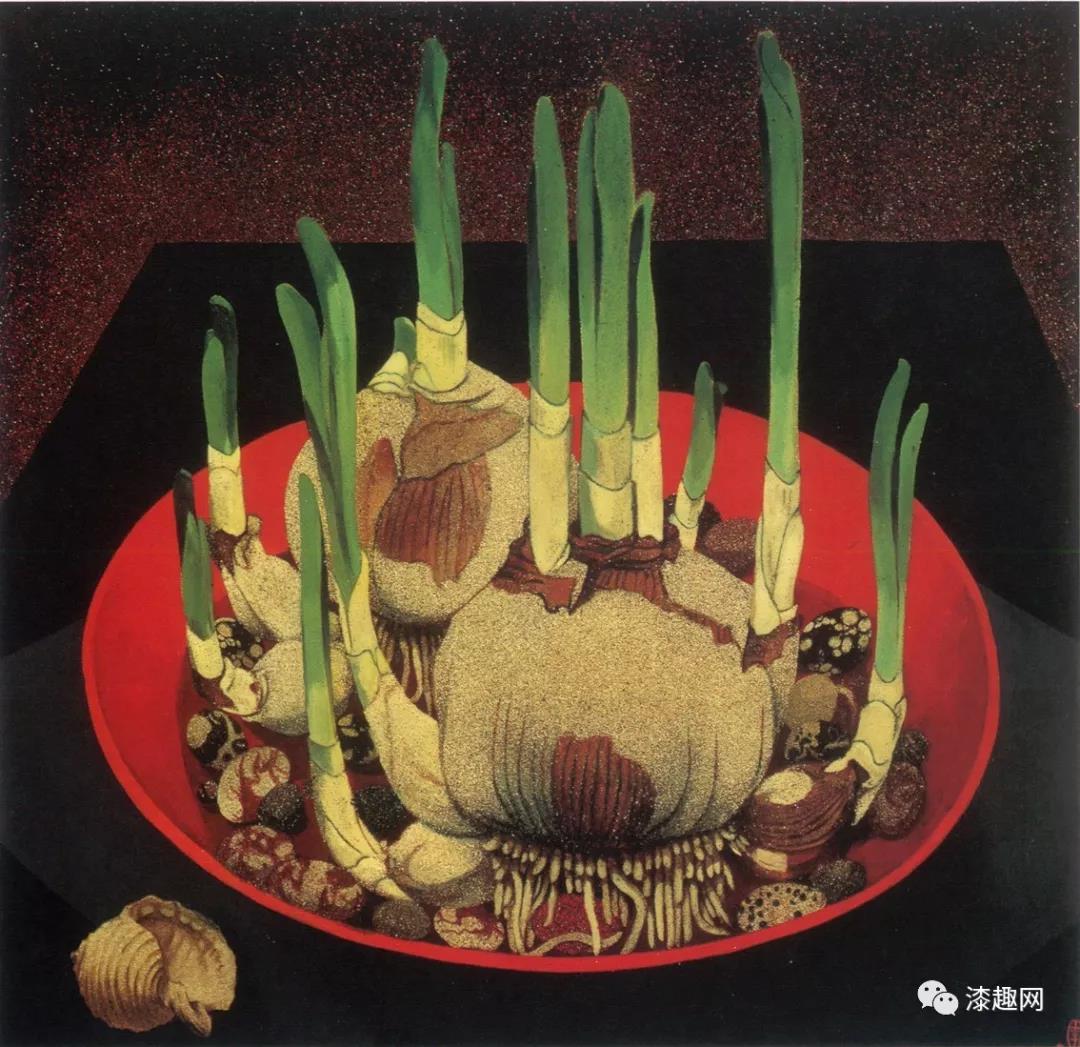

《红漆盘中的水仙花》

李鸿印

李鸿印老师的作品不多,不到50件,但个个是精品。他作画都用放大镜做每一个局部,让你看画的时候也给你个放大镜,说他的漆画是经得起仔细推敲的。你看原作的雨花石像嵌在漆板上的,但完全是手绘,不是完全靠工艺技术。他的画非常理性,刚一看很板,慢慢转化丰富,经得起推敲,它的来龙去脉梳理得非常清楚,条理性很强,有高度的写实意义。他的作品很有个性,可以看到画面局部跟整体的色彩关系控制的很好,画面构成的感觉都非常到位,局部有几分印象派和点彩派的意思。在他的画案前边放了很多色漆粉,画面中这个粉是一层摞一层的,看每一个局部都非常美,局部又构成了很抽象的几何形,他特别了不起,特别优秀。我不反对写实,也不反对画的工整,但他有他的追求,未来能够看到他的价值越来越高。画很小但做得很好。

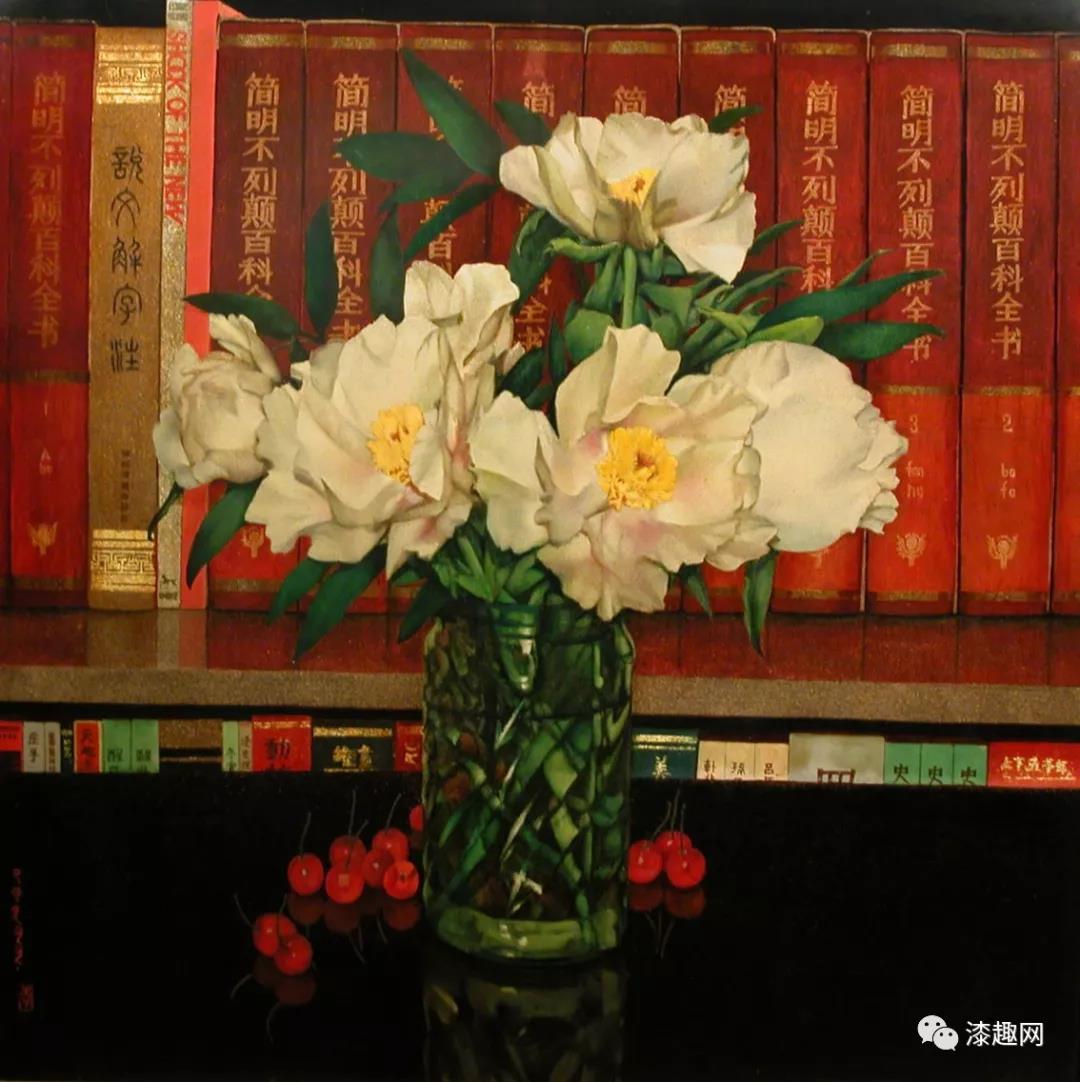

《书香》

李鸿印

《螃蟹》

李鸿印

我经常在反思,现在很多年轻人在学漆画的时候一开始就强调做,拼命的做往粗了做,这是不行的,得有一个收和放的过程,如果没有控制力,作品很难感动人,看原作的时候来龙去脉都很清楚,他的蛋壳镶嵌不觉得蛋壳是孤立的,是能够融入到画面当中,每一样都有他个人的追求,能体现出他的修养。这些局部他经常是在深颜色上闪烁一些艳的漆粉做一些破。李鸿印老师否定漆画不能写实,他就是要写实给大家看一下。他每幅画都有一张严谨的素描,大家可以体会一下"静精微致广大"的含义及精益求精的艺术精神,很了不起。无论你做抽象的还是具象画都要精益求精。

《金鱼》

郑益坤

这幅是福建传统漆工艺代表人之一郑益坤老师的作品,中国工艺美术的片子里介绍福建的磨漆画《金鱼》,形容这幅画栩栩如生,但我觉得郑益坤老师的作品艺术性是很巧妙的,用透明漆表现出水池的空间感,很有漆的味道。

《汾水古渡秋风楼》

黄山

80x160

这幅是山西黄山老师的作品,我比较喜欢的是天空表现方式,用蛋壳挤压出来的块面效果,也是很有画面感的。

《自画像》

杨佩璋

杨佩璋的这幅自画像很优秀,造型生动,很像他自己,光影的表现是利用铝粉加上白色、透明漆,其他都是用砂纸研磨出来的,用黑色作了一个素描的底色,在铝粉上用丙烯渲染一个素描的底色,通过罩透明漆后再去磨,把高光的部分磨出来,这个是需要绘画功底,铝粉的表现上控制得脸部比较好,尤其看原作的时候背景有个窗子的光影,现在图片中没有反映出来,层次感特别好。

《北漂》

陈宇

这是我们本科生陈宇的作品叫《北漂》,这件幅作品虽然是用照片做的稿子但他还是有去照片痕迹,表现了他自己在北京真实生活,没有用颜色就是铝粉、透明漆。清华大学美术学院漆艺专业有这样课,就是铝粉加透明漆再加研磨训练的课程,这种单纯的表现,我觉得更接近于绘画。

我最近在想的"画什么不重要,重要的是怎么画"。那么我从学漆画到现在也有三十多年了,总结起来大致分为三个阶段。

第一个阶段,1985年到1995年这十年当中,我觉得主要还是在学习和研究传统漆画,特别是在摸索个人的创作风格,为什么1995年是一个转折呢?1995年开始编辑《中国美术全集·漆画卷》,对全国漆画进行了一个考察,考察之后突然发现再按过去的方法做漆画的话,在艺术上不会有太多的发展,必须要从观念上转变,从那个时候开始我就把过去已经熟悉的创作方法全部放弃。从1995年到2005年这十年是第二阶段,主要是寻找一些传统文化的、符号性的创作素材来做一些探索。从2005年之后是第三阶段,我放弃了原有的传统漆画的束缚,无论是从材料、技术上、样式上又进行了一个很大的变化,这三个阶段可以通过以下图片的看一下。

1985年-1995年

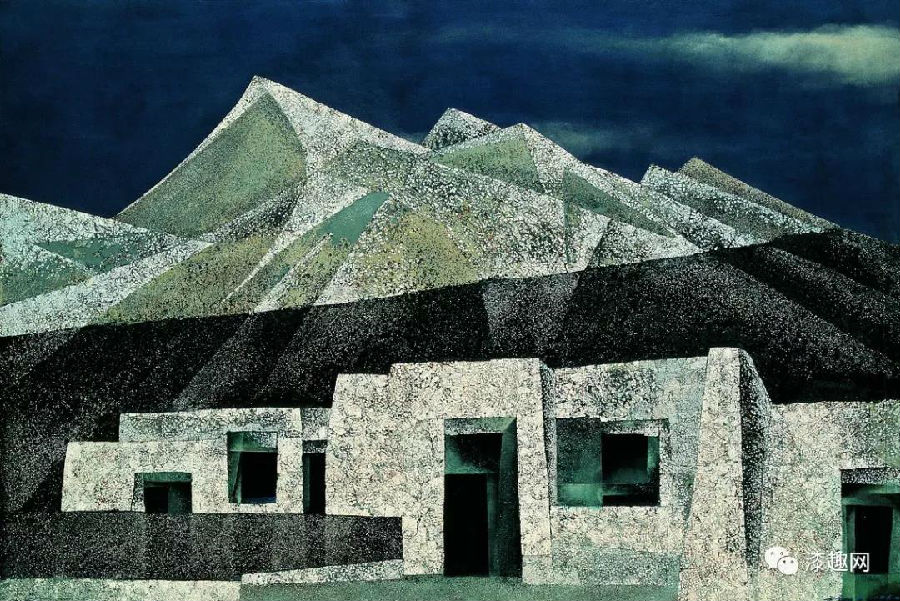

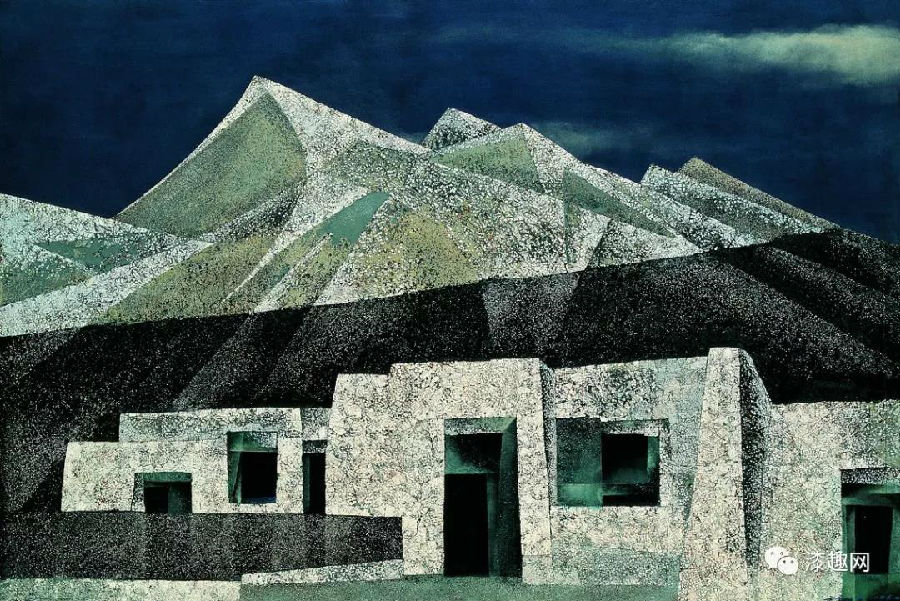

《雪山前的白房子》

程向君

125x83.5cm

1987年

《玉米桃和青花碗》

程向君

50x60cm

1992年作

1995年-2005年

《漆书》(1)

程向君

120cm×170cm

1997年

《面相》

程向君

120cm×80cm

1999年

《丹巴之旅》

程向君

100cm×100cm

2004年作

2005年-至今

《格拉丹冬序曲》1

程向君

20cm×140cm

2006年

《老字号》

程向君

92cm×140cm

2007年作

《高原钟声》

程向君

1986年

这是我的毕业创作《高原钟声》,当时也得到了很多专业老师的认可。他们看了之后说:你是中央工艺美术学院的学生?你是乔十光老师的学生?那时候年轻觉得那是一种表扬,实际上现在我觉得是一种批评,也就是说只有你学校,还有你老师的影子而没有你自己。所以我在跟一些美术批评家接触之后对我有很大的帮助。

《雪山前的白房子》

程向君

125x83.5cm

1987年

这个时期基本上还是想用一组材料模拟自然对象,比如这件用蛋壳的白表现逆光的效果。当时刚刚留校,每天中午镶一点蛋壳,一个月下来这幅画基本上就完成了。这是我做得最后一幅镶嵌了蛋壳的作品,这幅作品乔老师特别表扬,他说"这件作品不光有构思还有材料,把蛋壳表现得那么丰富,这件作品很好、很有视觉效果"。但我从此放弃了蛋壳镶嵌技法。后来我做《医书》系列的时候乔十光老师还有些焦虑,说"你过去做雪山做得挺好的,专家认可,老百姓叫好,又好卖,有什么不好的呢,为什么你现在做成这样呢?"我觉得乔老师出于对我的关心,但我跟他说我不满足于现在这个样子,想变一变。他说"那你想怎么变?把这些好的都丢掉吗?"我说"已经走完了就觉得没有什么意义,即便我走得再远,回来也不会和现在一样,所以我走另外一条路。"可以看这些局部,这些都是以刀代笔,用刀来刻明暗,所以需要一些预知的经验和铺垫,包括做成什么样的底色,这手就是有环境色的关系,所以要渲染一些红颜色的在下边,基本上是根据回忆,我还是坚持去写生、手绘。

《玉米桃和青花碗》

程向君

50x60cm

1992年

这幅作品里有一些细微的变化肌理,玉米杆上鲜嫩的玉米,细细的肌理,就看原作还是有一种很新鲜的感觉,这是涂比较稠的漆,然后用刻刀划出肌理,再用绿透明漆薄薄地渲染,最后用砂纸打磨出来,还是有一定的画味的。

《鸡冠花》

程向君

这幅鸡冠花发挥了漆的表现力,通过铺铝粉、刻线,刻线以后再上朱砂分层去画,所有亮的地方画过两遍,一开始要平涂,平涂完了再画第二遍、第三遍,然后再研磨,画面有平面构成的意味。

提问:您的画能够走到今天主要动力和源泉是什么?

程向军:我的画能够走到今天并不是我的才能,我觉得还是因为学校的背景,老的中央工艺是比较开放的学校,早期大学教育构成了我的思维是比较开放的,在上世纪八十年代我们就已经接触到了西方的现代绘画,很多院校在讨论毕加索的画是抽象画还是具象画的时候,我们已经了解到毕加索之外的很的东西。这里起最重要作用的就是美籍华人姚庆章和来访的一些日本专家以及美国教授介绍欧美二战之后的当代艺术。

《红墙下的记忆》

程向君

20cm×140cm

1998年

1998年做的《红墙下的记忆》,原型就是故宫的红墙。那个时候搬到一个离故宫很近的胡同里,经常周末到故宫散步,我就看到了故宫的红墙很像现代的绘画。从《医书》系列作品还是追求相对的平到《红墙下的记忆》不平,我开始有一个反向的思维。大家可能也有这个经验,我们在做工艺的过程当中,有很多珍贵的东西,被我们无数次的工艺抹杀掉了。比方说我们在开始画的时候觉得这个画一开始还挺好,怎么到后来不好了呢?这不好的原因就是把很多珍贵的、原始的痕迹抹杀掉了。所以我们强调漆画的手绘实际上就是要尊重漆原始的、手绘的痕迹,要想办法把它保留下来。因此我开始反向思维,也就是说由里至表,表现不受拘束。此后我就用大量的漆灰,漆画也开始产生一定的厚度。我刚才已经强调胎板的问题,实际上胎板决定了未来作品的外在形式的取向,因为给你一个方方正正的厚板子,那肯定做的时候就会按照那样去做。我的一些纸上的作品实际上都是试图在材料上寻找一些突破,所以我就在想我们漆板是谁规定的必须用笨重的双包的画板。我是想从材料上简化,一个是轻,另外一个是要把多种材质作为漆画的一部分。

我的作品另一个主题就是关于藏文化,我去了七八次甘南写生,通过写生研究藏族的色彩,这对我漆画创作影响很大。藏文化很厚重,引发了我对漆画艺术形式的变化。所以我们在做当代艺术表现的时候,创作灵感要有依据,很多人做抽象绘画作品没有什么说服力,就是因为他经验不够,绘画风格形成的太快了,那么就会给人感觉作品厚度不够,所以好的艺术是需要慢慢地沉淀,心里一点一点地去感悟。

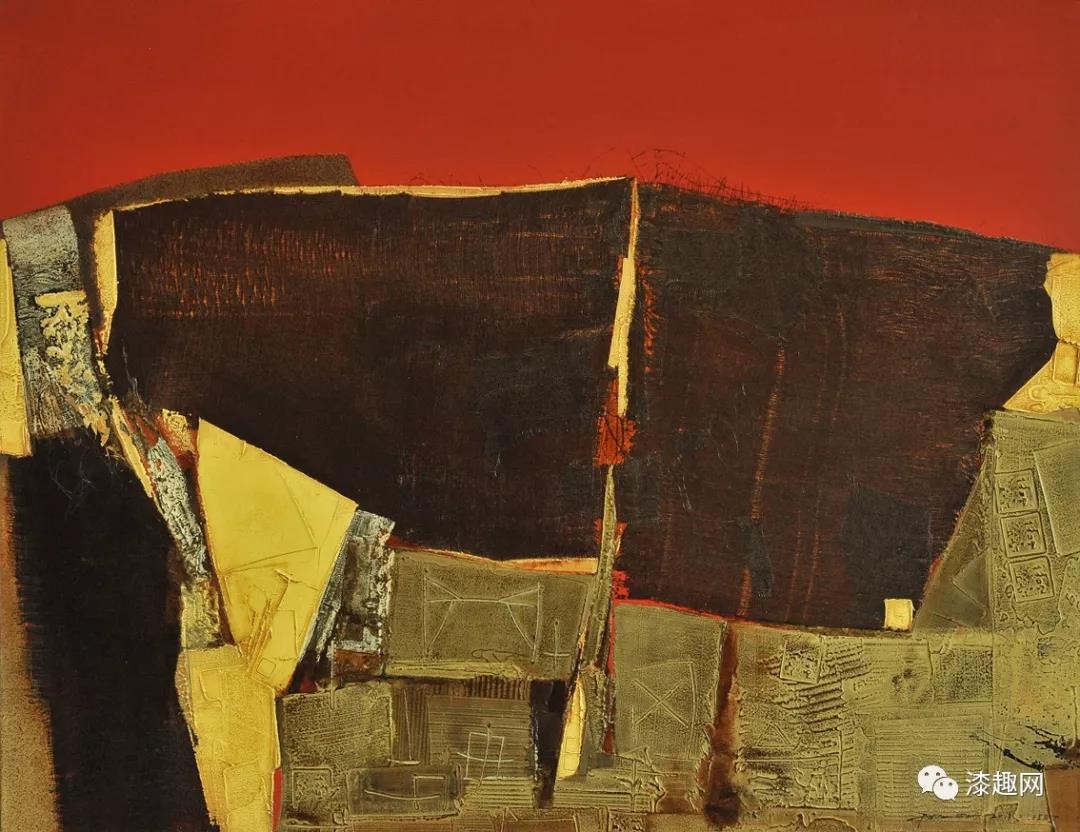

《西部的风景》

木板亚麻布 漆

程向君

120cmxX165cm

2013年

这个作品是从藏区返回,在飞机上高空俯瞰地面,你会看到大地的辽阔,沧海桑田的这种痕迹,这样一种构成感,色彩上我也是尽量能不用颜色就不用。这张就是用了红色和洗刷子剩下的脏颜色刷上去的,整个画面也是有些肌理感的,所以从这个时期我就比较强调肌理,肌理也是绘画的很重要的一部分。

《丹巴之旅》

程向君

100cm×100cm

2004年

这是2004年的作品,这就离漆太远了,从这个作品之后我又往回,这颜色太多,在一个画里我觉得你的想法越单纯可能越好,什么都要可能最后什么都没有了。

提问:您做抽象画要不要稿子?

程向军:我创作作品有严格的稿子,所有的稿子都是手绘的,我现在随着作品的积累觉得手稿可能更重要,所以我买很多水彩本,直接在水彩本上画一些稿子,可能大家习惯画完稿子就丢掉,做完漆画稿子弄得很脏,最后都没有保存。你在梳理自己创作的时候,稿子特别直观,通过稿子再变成完成品之后,你会发现整个创作思路是怎么让作品形成的,这是一个心路历程,所以我是非常重视画稿子的,而且一个稿子我要反反复复的画,找到那种潜藏的结构关系。

我现在画水墨画用的是化学墨汁,但在展览画的时候我们没有说这个是化学墨汁还是是手工的墨。水墨画是一个符号系统,把漆的语言形式作为一种系统的符号去研究这是一个最基本的。

在画面中我觉得黑、白是第一位,黑白之外第二就是肌理,第三位就是虚实,第四位也有些点、线、面,点、线、面其实跟结构是一回事,所以这几个对于画面是核心的问题。抽象艺术呢,它是分图层,就像PS作图时的图层关系。我通过看PS软件悟到抽象画有点像图层一样,这个图层关系对应这个工艺程序,下一个图层是下一个工艺程序,然后图层加图层厚叠产生虚实,产生丰富的效果。

《楚韵》

纻麻漆画综合技法

程向君

31x38cm

2004年

这个基本上没有大的研磨、抛光,已经抛弃了传统漆画那种光亮的质感,它比较干涩,更有西北那种苍凉的感觉。这个是裱的苎麻,苎麻用黑漆浸染以后再薄薄地罩了土黄的金,然后再磨出来,很透气,这些颜色就是能做到什么程度就做到什么程度,不去较劲,如果按照过去的经验的话,可能这红没出来。因为漆画家容易孤立的看一个色彩,这红没有饱和度,其实对于绘画整体来讲,红已经够了,如果再亮的话就会破坏画面效果。这就是材料本身的色彩,没有任何颜色,就是用透明漆加上松节油渲染,通过肌理的凹凸变化。

从这些画里面大家能够看到材料所呈现的魅力,以及绘画中肌理构成的最基本的绘画要素。因为我追求的是一种自然的、不做任何的修改。很多人做到抽象的时候看起来很累,其实要把累留给自己,让大家看着很轻松。

抽象绘画里要研究痕迹学,就是绘画的痕迹学,是人工的痕迹还是材料的痕迹,还是人工干预添加了材料等等,就存在过去所了解抽象画的偶发性。但我觉得怎么能用单纯的符号来表现丰富的视觉效果?这就是我一直强调:简单的复杂化,复杂的简单化。

我的抽象画跟我的写实画是一样的,都是通过漫长的心路历程,不是说这么一泼就出了这个形式,这是非常简单地去理解抽象艺术。最初的想法就是用一个基本的框架,怎么能够营造出很有意味的、复杂的、线性的表现。所以一个是跟中国书法的联系,还有跟当代艺术表现。

《漆书》

程向君

这两个红是我个人的印,开始印了一个红,后来觉得太孤立,整个太下沉了就把洗刷子剩下的水泼到上面去,我想要的这种感受,尤其看原作,原作是一米八五高,宽是一米二,很有张力,一个是厚度上,还有整个这种酣畅的感觉。完成一幅大画不容易,这么多作品都是我一个人独立完成的,因为抽象画很难想象让助手帮忙,甚至连裱布都要自己完成,因为怎么裱,这布纹、拉力还有走向都有要求。

《藏历年》

纸本 综合技法

程向君

2008年

这批作品是画在大概四开大小纸上,我开始的想法是做个漆画正式的稿子,后来我同事说你这就做完了,效果挺好的。这个做得时间比较长,用透明漆把铜版纸正面反面同时刷然后放阴房里,这样干了才不会皱,把铜版纸封闭起来后再在上边画。这些都有一定的探索性,不一定特别成熟,但我觉得还是非常珍贵,特别做当代绘画表现的时候。我觉得唯一的好处就是没有精神负担,定做一块漆板的话一定要把这画做好,而买一摞卡纸也没多少钱,画坏了我就撕掉,一百张能出五张精彩的画作那就是成功了,这在精神上获得了一种解放。所以漆画家的作品量是很重要的,很多人是因为没有作品量,所以才不会有质的变化。

《格拉丹冬序曲》1

程向君

20cm×140cm

2006年

这是2007年我个人做得比较满意的一件作品,表现很顺畅,整个画面的构成也符合我的心情,作品名称叫《格拉丹东的序曲》。我是想表达激昂的音乐般的视觉效果,通过漆的流动渗透到线条,产生很微妙的感觉,刮成什么样就是什么样,要的是自信,然后直接用手去扬撒一些木粉,撒成什么样就是什么样子,就是这种偶然的这种效果。

《 远方的山》

程向君

165x122cm

2015年

这是近期的一件作品《远方的山》,这件作品我主要想进一步的释放一下,也就是用单纯的事物来表现复杂,靠肌理、靠大块面的视觉冲击力。虽然叫远方的山,实际上是做了一个概念,做这个前后大概用了不到一个星期的时间,做的很辛苦,调了一大盆漆,自己做了一个很宽的刮板刮上去,包括泥瓦匠抹灰的批灰刀,用了很多手段,原作的漆皱真的很好看。

自从2012年做杭州的展览之后,就陆续接到了很多馆的邀请,从去年十月份到今年七月份就做了五个展览,这也是靠积累。我觉得大量的作品最珍贵的还是这些手绘写生画,能给自己一个交代,也能给时代留下一个记录,这很重要。提取的色彩,微妙的笔触、颜色,比照片有价值,建议大家以后还是要多画画。我不太挑剔,就是想画什么就画什么,就是为了积累。从这里面能看到跟漆画的联系,包括习惯性的一些用笔。

由于时间关系,我今天就讲这么多,谢谢大家。

寇焱:非常感谢程老师的精彩讲座。

(原创:程向君漆趣网)

文章标题:【学者之声】“漆有此理”2017年度国家艺术基金《高校漆画教育人才培养》项目系列讲座 |程向君《我的漆画艺术探索》

本文链接:https://www.mei-shu.com/edu/6/news-83.html

本文栏目:院校资讯

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。