前言

广州美术学院收藏的红色经典胡一川油画《挖地道》在本次展览中不仅仅是个体化的研究对象,更是承载着一个具有普遍意义的文物艺术品保护修复知识系统的重要载体。《挖地道》的修复及研究也代表美术馆藏品价值发掘和保护利用的一套方法。

胡一川油画在1999年10月首次来到广州美术学院材料技法·修复研究室。《挖地道》在研究室的修复记录有三次,时间分别是2000年3月,2010年6月,2019年9月,十年为一周期,历经二十多年。《挖地道》的残损情况复杂,显性和隐性问题交错繁复。前两次的修复,主要解决支撑体结构变形和绘画层脆弱剥落的问题。第三次是研究型修复,在此期间,作品经历了中央美术学院和广州美术学院两个大展,还有疫情,值得一提的是,在多方的支持下,《挖地道》完成了多光谱成像和Micro-XRF微区X荧光光谱成像等一系列科学检测和分析。

除了胡一川油画《挖地道》《决战前夕》,版画《出击之前》等作品之外,修复研究室承担的修复项目中多有红色经典艺术品,如《飞夺泸定桥》《唤起工农千百万》(广州艺术博物院收藏),《秋收起义》《毛泽东参加一大》(韶山毛泽东同志纪念馆收藏)等等。这些被尘封多年,残缺不全的油画在研究室获得新生,成为各馆的重要展品。精湛的技艺固然是保护修复的重要保障,但是,无论是现实需求还是长远之计,真正实现文化遗产保护与传承的关键,还必须使保护与传承意识根植于民众群体意识之中。

自2017年以来,广州美术学院美术馆和广东省美术家协会综合材料绘画与美术作品保存修复艺委会紧密合作,联合各方打通了文博界、美术界、学术界、行业协会等多方壁垒,推进广东文物艺术品保护修复的进程。研究室始设于2002年的“修复展”和2015年的“艺术与科学论坛”进一步拓展和延续,接着,2018年开设“艺术品诊所”和“修复学堂”,2019年开始“艺术品修复与鉴藏研究生联合培养”,2020年设立“红色经典艺术品保护修复主题展区”,2021年联合广东省博物馆共建“流动博物馆+修复学堂”。这些系列化的项目和平台承担了宣传、推广、教育的任务。工匠精神、修复范例、作品故事、研究成果依托这些宣教平台传播。红色经典作品修复、革命故事和红色文化的宣教作为这条知识传播链中独具特色的一环,成为我们践行“革命文物保护利用,弘扬革命文化,传承红色基因”的路径与方法。一个将技术、艺术、科学、平台、民众紧密联结的文化遗产保护修复传承体系初露端倪。

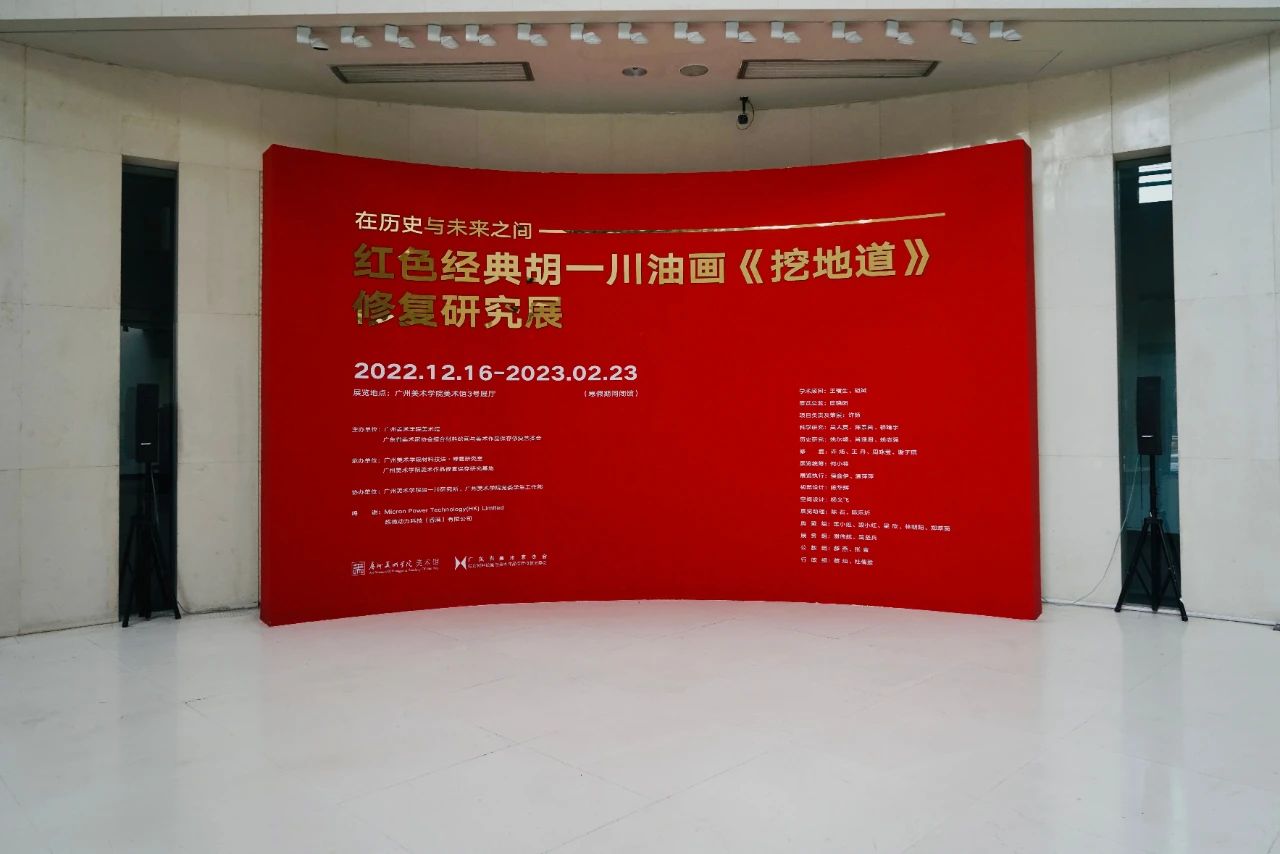

展览概括呈现这个体系,依据研究室“站在未来立场上的现状修复与研究——稳定今日之形态,发现昨日之故事,启迪明日之思想”的理念进行概念解读和设计。主题“知”是对“发现”的提炼,从人的视角看作品。观者进入油画创作的历史背景,深入到作品内部结构直到材料元素。主题“止”发展了“稳定”的概念,从物的角度视人,介绍《挖地道》修复方法和技术目的。观者与作品对话,发现那些显而易见却经常视而不见的事实,产生反思。主题“志”扩展“启迪”的含义,从第三视角看“修复”,以红色革命文化遗产的修复、记录、宣教为例,探讨“修复”的社会功能及意义。三个板块共同构成整体性修复的框架。

筹备《挖地道》的展览,翻阅1999年和2000年的修复档案,同时推测“修复”发展的方向与可能性,历史和未来好像在这一时刻上交汇,而这一切又将变成历史,也会留在未来。现在,这个系统已经能够在时空中自我调节、运转、修正、演化。所以,还是跟随时间吧!

策展人:许炀

2022年10月

文章标题:在历史与未来之间——红色经典胡一川油画《挖地道》修复研究展

本文栏目:展览资讯

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。