王欣,工作居住于上海,艺术史博士,上海中国画院理论部主任。研究方向为中国近现代艺术史和上海视觉文化研究。策划“不息的变动——上海美术专科学校成立100周年纪念展”、“2013上海青年美术大展”,“再写刘海粟——刘海粟美术馆新馆开幕大展”、2020集美•阿尔勒国际摄影季“在地行动单元” ,“回家——刘抗相册里1928年前后的福建影像”策展人。策划编写《不息的变动——上海美术专科学校档案史料丛编》1-10卷,主编《刘海粟刘抗师友书信录》等。

王欣演讲现场

我今天要讲的题目是《从上海到南洋——上海美专里的南洋师生群体》,其实上海美专的南洋师生群体这个概念并不是从上海美专建校或者运营时候就产生的,我想这个概念应该在1937年以后大量的南洋籍学生或者中国本土的艺术家去往南洋,那个时候他们在南洋汇聚,尤其是1940年代初刘海粟作为校长去南洋筹款,得到新加坡上海美专校友的欢迎,这个时候上海美专南洋师生群体的概念才慢慢地成型。

上海美专在1912年创办,一开始完全是一所私立学校,得到政府的经费并不是很多,完全靠自己。刘海粟来自于江苏常州的一个大家庭,他的父亲会给他一些资助,他自己也募集一些资金。上海美专一开始不是很正式的教学,它是以函授开始。因为它跟国民政府关系不错,通过蔡元培不停地以各种方式向政府申请经费,它还有一个庞大的董事会,也向社会募集资金。上海美专的招生范围非常广,它早期的函授广告里甚至这样说:“如果是海外学生寄过来的作品,校方给到的评分可能会相对晚一些,因为那个地方太远了。”

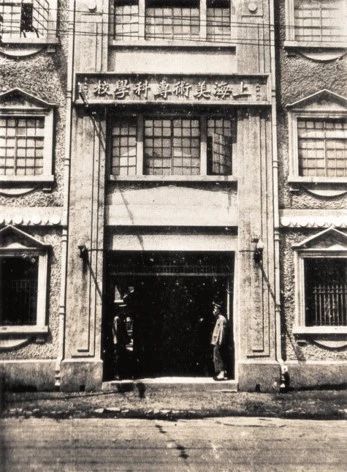

上海美专

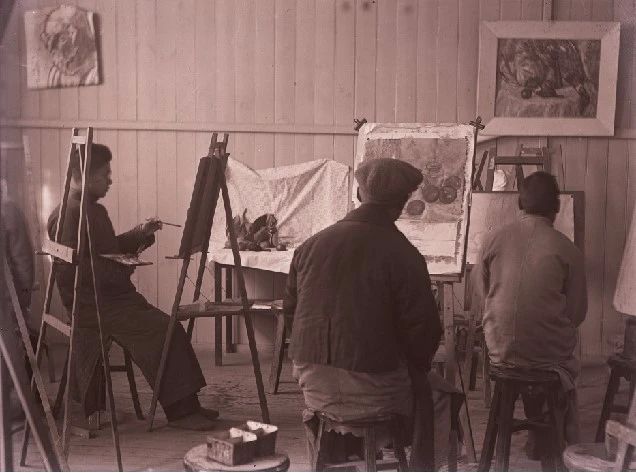

这张图片是上海美专的外观图,这个建筑现在顺昌路,听说最近挂牌被保护起来。因为它在新天地附近,地价非常高,建筑里面有很多住户,如果要保护起来需要非常多资金。另外一张是上海美专当时的西画科课室内的教学场景。

上海美专教学场景

之前和上海市档案馆合作,把上海美专的档案做了挑选和出版。经过战争之后,1947年政府给所有学校的通知:“查海外侨民子弟回国升学殊感困难,一以路途遥远,川资浩大”。它意思就是大家非常不容易,要求各个学校到当地,尤其是新加坡、曼谷等东南亚地区招生,从宽录取,由此可见其实上海美专在这个政令下达之前已经开始广泛地招生。但在上海美专的学生学籍中,我们很少看到真正来自于南洋。我查阅大量的资料,这些学生来到上海美专学习,所登记的籍贯依然是以他们的祖辈或者是他们自己在中国的祖籍作为申报地,所以我们看不到他们真正的来源地。比如像刘抗,他6岁就跟父母移民到马来亚,他父亲是开橡胶园,但是他的学籍登记依旧是作为来自福建咏春的学生。

旅沪美专闽南同乡会欢送本届毕业同学留影纪念,1933年

(照片由新加坡刘抗家庭提供)

我做了一项福建籍学生在上海美专的研究。这张照片是新加坡刘抗家庭提供的,摄于1933年,叫“旅沪美专闽南同乡会欢送本届毕业同学留影纪念”。当时南洋学生的概念在没有形成之前,他们都是分散在各个同乡会,福建和广东同乡会非常活跃,当时还有安徽同乡会。这张照片应该是刘抗从法国回到上海美专读书时拍摄的,他是作为老师被邀请。其他的同乡会我想应该都是差不多的形式,每次有同学入学或者毕业的时候,这个学校所有福建籍的师生都会聚集在一起拍一张照片,以资纪念。

我根据资料统计了上海美专所有同学的名字,如果大家去刘海粟美术馆,在三楼就可以看到大概有5000多位学生的名字都在名录墙上。我们在过去的工作当中,会接触到很多海外的上海美专校友来查他们的学籍情况,非常有意思。

我一进入刘海粟美术馆工作时,就看到作为刘海粟的学生刘抗有大量新加坡画册捐给刘海粟美术馆。2012年上海美专成立一百年纪念,各地的信息就汇总过来,新加坡刘抗家庭非常积极地提供资料。我们看到早期上海或是国民政府如何面向海外招生,1926年刘抗来到上海,他是被上海的暨南学校从东南亚招生来到上海来读书。刘抗当时是一个中学生,1926年夏天看到上海美专有一个短期的训练班招生,他就去报名了,报名之后觉得非常喜欢,在1926秋天正式入学上海美专开始西画科学习。刘抗和陈文希以及其他的艺术家不太一样,刘抗对于南洋的记忆,包括对于他早期福建家乡的记忆并不是很深。我们做研究时发现刘抗记录了大量的上海时光,他和上海艺术家的交流贯穿一生。

上海美专和新华艺专这两个学校非常有渊源,我们如何界定上海美专的校友圈呢?我觉得可以宽泛一点。上海美专在1927年左右发生了一次学潮,学潮之后上海美专很多人就成了新华艺专的学生。我们查看学生档案可以看到,有很多学生毕业的资料没有了,其实不是没有毕业,而是他们转去新华艺专,但后来学校被炸毁了。对于新华艺专的学生,现在研究比较空白,因为留下来的资料不多。刘抗就是这样的学生,他先从上海美专读书,后在新华艺专毕业。

刘抗在上海

(照片由新加坡刘抗家庭提供)

《刘抗在上海》这张照片是我自己非常喜欢的摄影作品,因为刘抗非常喜欢拍照,也爱自拍,这张照片是在上海法国公园(现复兴公园)拍摄的,当时他应该在新华艺专读书。

刘抗在法国

(照片由新加坡刘抗家庭提供)

这张照片是刘抗在法国拍摄的,刘抗于1928、1929年去法国,刘海粟1929年受蔡元培之托去法国游学,有点规避1927年学潮给他带来的影响。第一次欧游对于刘海粟来说非常重要,虽然带有大学院头衔的委派,但实际上是私人活动。刘抗和另外一个福建籍学生陈人浩先期去到法国,刘海粟和他们获得联系。刘抗在法国和傅雷住在一起,后来他们组成一个非常有意思的团体。刘抗作为摄影师,他是刘海粟的学生,傅雷负责教刘海粟法语,帮刘海粟做翻译进行语言社交,陈人浩一同陪同。另外一方面刘抗和傅雷跟着刘海粟进入一个相对官方的社交,对于他们来说收获也非常大。

刘抗从法国回来后受到刘海粟的邀请,1933年来到上海美专做西画科的教授。他回忆当时自己是整个上海美专最年轻的教授,刚到上海的时候,刘抗没有自己的住宿地,所以他和刘海粟一起住在复兴路的寓所。他见识到刘海粟跟胡适、叶恭绰等名流的交往,对他的影响也非常大。刘抗作为一个来自南洋的学生,可能对自己的祖籍家乡没有太多的记忆,在青春时代和刘海粟关系非常紧密,无论是社会交往和艺术追求都给他留下很深的印象,所以刘抗一生对上海美专以及这个团体的感情非常深,甚至影响到他的艺术创作。

1937年抗战爆发之后,刘抗准备去马来西亚父母那里避一下,带着新婚的妻子,新婚妻子就是他的好朋友上海美专的校友陈人浩的妹妹。他们一起去往南洋,陈人浩后来也去了南洋,但刘抗当时没有想到之后再没能够回到上海。因为刘抗在上海还有寓所,我们通过照片看到刘抗在上海是过着非常摩登和现代的生活,他是很喜欢这样的生活。

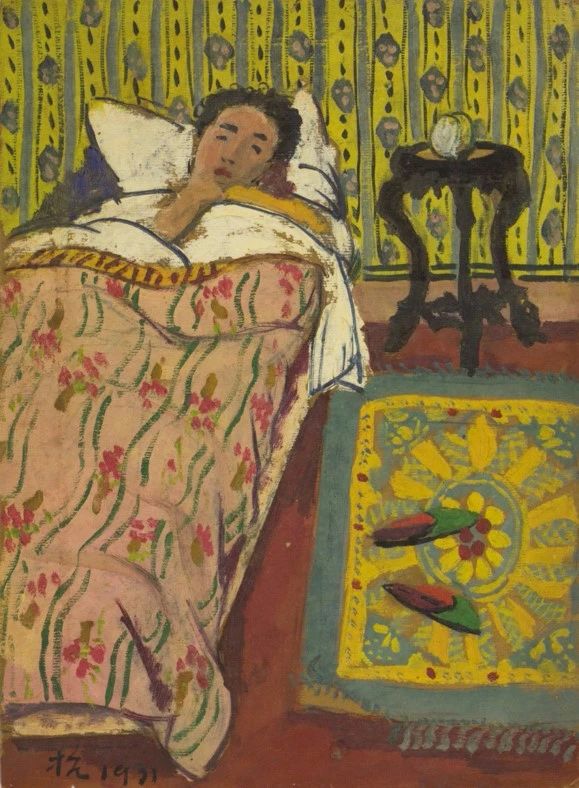

刘抗在法国时期的习作

(作品图片由新加坡刘抗家庭提供)

这张是刘抗在法国时期的绘画作品,1939年刘抗参加了华人美术研究会的展览,当时刊登在《星州日报》的评论说:“有一位被认为新派画家刘抗君,他的作品都是油画,一共有七八幅,取材全完是马来亚的人物和风景,他那鲜艳刺目的着色,很能把热带情调衬托出来,听说刘君曾留法多年,西画造诣极深,难怪他的作风会引人注意了。”如果把这件作品和后来南洋时期的作品对照起来看,这张画其实有点像纸本水彩或是水粉,保存得很好。刘抗回忆他是在上海美专和新华艺专的学生到达当地后才开始西画创作。

上海美专旅星校友欢迎刘校长摄影

(照片由新加坡刘抗家庭提供)

这张是我刚刚提到1941年左右上海美专“旅星校友团欢迎刘海粟”的照片。那次刘海粟先到马来亚,然后到新加坡去募款,在那里逗留了一段时间,上海美专和新华艺专的学生聚集在一起欢迎刘海粟。

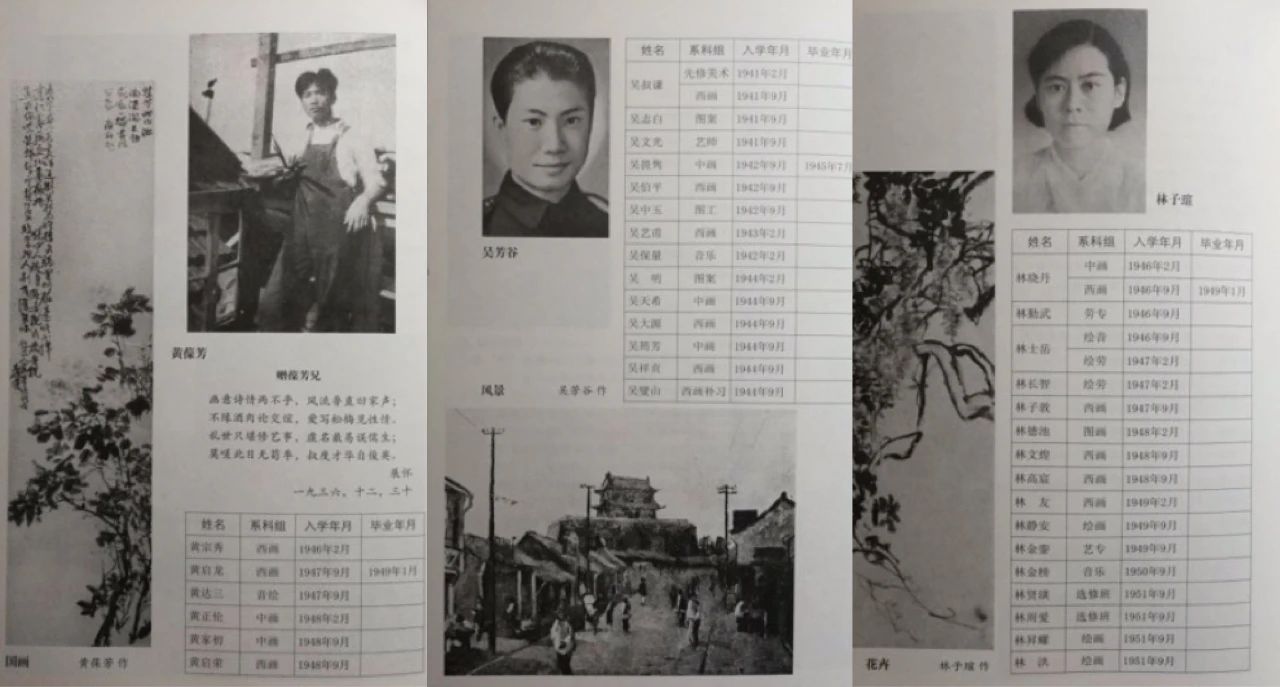

我现在把上海美专保存的档案翻出来看,觉得很有意思,下面的名单当然不全,但反映了上海美专的南洋校友情况:

张汝器 西画 1923年9月

吴芳谷(吴芳阁)西画 1934年9月入学,1937年7月毕业

林子瑄 图工 1935年9月入学 1937年7月毕业

陈人浩 西画 1925年9月入学

陈文希 图工 1926年3月入学

陈宗瑞 西画 1929年9月入学

黄葆芳 图工 1935年2月入学 1937年1月毕业

蔡竹贞 图工 1926年9月入学

李家耀 西画 1921年9月入学 1923年7月毕业

这些人和刘海粟、包括上海都保持着非常密切的联系。从上海美专的同学录上的照片和作品,可以看出他们当年在上海美专所受到的教育和他们的绘画风格。

华人美术研究会

华人美术研究会是新加坡第一个比较健全的华人美术团体,在1935年4月15号成立,主要是为了宣扬艺术和情感的联络。一开始华人美术研究会招收会员的范围非常窄,主要为了招收上海美专和新华艺专的校友。过了一段时间,他们发现招募会员范围太窄,所以放大范围,接受外界的艺术同道,征求新加坡、马来亚和各地的艺术爱好者,更名为“华人美术研究会”,1946年更名为“中华美术研究会”。我们从1940年华人美术研究会的理事名单中可以看到主席是张汝器,副主席是刘抗,总务是林学大,英文秘书是庄有钊,他应该是张汝器的连襟。出版主任是陈宗瑞,副主任是黄葆芳。这里面张汝器、刘抗、陈宗瑞、黄葆芳都是上海美专的校友。

新加坡学者姚梦桐写了一本书《流动迁移 在地经历——新加坡视觉艺术现象(1886—1945)》,大概1927年到1948年之间,上海和南洋之间的联系非常紧密。南洋与上海的联动关系不仅仅是学生,还有几次比较重要的上海美专老师去到南洋做展览。第一次是1927年1月23号李健为了创办尊孔大学,在新加坡中华商会进行了第一次展览。第二次是容大块,也是上海美专的国画系教授,1938年来到新加坡办展览。第三次是1938年的4月5号王济远去新加坡做展览,第四次是1941年刘海粟去新加坡做展览。

刘抗本人有一个身份认同的问题,在他的个人叙述中,对祖籍和早期南洋生活并没有太多的深刻回忆,但对上海的时光还是有一些回忆的。1953年刘抗写了一篇文章《峇厘行》,他说当时以一个中国人的身份,在巴厘岛都可以嗅到炎黄子孙的气息,与其说是值得骄傲,不如说感到亲切。当1960年代新加坡建国之后,刘抗在自己的回忆或者给刘海粟的通信中,角度已经开始发生一些变化。这个时候他说的国家就是新加坡,他说:“我们这是一个新兴的国家”。他会强调多民族,今天新加坡华人给我们做介绍的时候,依然会强调“我们是多民族的国家”。

从那个时候开始,刘抗的身份确认或者自我认同是比较复杂的。一方面是多民族国家,另外一方面和刘海粟的私人信件中,他依然对中国传统文化有一些亲缘的感情,使他保持亲密的联系。

我们一直谈到中国艺术对南洋华人艺术家的影响,其实我在对刘海粟的研究中发现,在1950年代以后,新加坡包括东南亚的华人艺术家对中国的艺术家起到了一些帮助。比如说在困难时期,他们卖画都是刘海粟通过给刘抗写信而达成,新加坡的华人艺术家和校友每个月定期给到中国的艺术家一些帮助,像傅雷要抽烟,都是通过刘抗买了寄过来。他们有很多家属,比如傅雷的儿子傅聪在英国,刘海粟的儿子刘虎在美国,他们这些联络都要通过刘抗来保持联系。

到1980年代以后,中国艺术家开始比较好的时代,他们其实大多数人还是选择在南洋新加坡作为第一站,重新崛起或者走向海外。从上海中国画院的档案可以看到,1980年代以后的画家比较容易走向海外,走向东南亚,是因为他们有大量的学生在那边。我想说从上海美专的师生团体来看,上海和南洋的互动有艺术史的角度,也有个人生活交往的视角,都是非常值得研究和有趣的课题。谢谢大家!

(以上内容据王欣在何香凝美术馆2020年12月26日主办的“海外华人的亚太叙述学术论坛”上的发言整理,经发言人审校。)

文章标题:王欣:上海美专里的南洋师生群体

本文栏目:美术综合

免责声明:本站部分公开资料来源于互联网,目的是用于学术交流与讨论,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为我们的侵犯了您的权益,请与我们联系(banquan#mei-shu.com #替换为@),我们将在第一时间删除相关内容。